プレミアバイクワールド・イメージ

Z400GPとGPZ400、同じ400ccクラスに名を刻むカワサキの名車たち。

時代を超えて比較され続けるこの2台は、単なるスペックの違いだけでは語り尽くせない“哲学”と“走りの魂”を持っています。

空冷と水冷、クラシックとモダンという対照的な個性が、それぞれの時代背景とともに独自の進化を遂げてきました。

Z400GPはアナログな鼓動感と機械的な魅力を、GPZ400はテクノロジーと洗練された走行性能を象徴しています。

その違いを紐解くことで、カワサキが400ccクラスに込めた情熱と設計思想が見えてくるでしょう。

この記事では、Z400GPとGPZ400のスペックやデザインの特徴、走行性能の差、そしてファンに長年愛され続ける理由を多角的に分析します。

両者がどのように400ccスポーツの歴史を形作ってきたのか、そして現代でもなお支持される魅力とは何かを、深く掘り下げていきます。

この記事のポイント

- Z400GPとGPZ400のスペックや性能の違いを理解できる

- デザインやスタイルの特徴を比較して把握できる

- 走行性能や乗り味の違いを具体的に知ることができる

- 価格や人気、カスタム事情など市場での評価を理解できる

- 自分に合うモデルを判断するためのポイントがわかる

Z400GPとGPZ400の基本スペック比較

プレミアバイクワールド・イメージ

1980年代初頭、カワサキが誇る中型スポーツモデルとして登場したZ400GPとGPZ400。

同じ400ccクラスながら、開発コンセプトや時代背景の違いにより、それぞれ独自の魅力を持っています。

ここでは、両車のスペックや設計思想を比較しながら、進化の過程を紐解いていきます。

登場年と開発背景の違い

Z400GPは1982年に登場。Zシリーズの伝統を受け継ぎつつも、当時のライダーの声を反映して開発されたモデルで、クラシカルな丸目ヘッドライトやメッキパーツが多用された外観、そして街乗りでも扱いやすい滑らかな特性を重視して設計されました。

エンジンは前モデルから熟成された空冷4気筒を採用し、信頼性と整備性に優れ、通勤からツーリングまで幅広い用途に対応する万能マシンとして人気を博しました。

一方のGPZ400は1983年に登場。Z400GPの設計をベースにしつつ、当時注目され始めた空力性能を重視したフルカウルスタイルを採用し、スポーティさと近未来的な印象を兼ね備えた次世代マシンとして誕生しました。

水冷エンジンの搭載によってパワーと耐久性が向上し、高速巡航性能や安定性も大幅に強化。

Z400GPの後継機として、よりハイパフォーマンス志向のライダーをターゲットにしたモデルであり、80年代中期に向かうモータースポーツブームを象徴する存在となりました。

| モデル名 | 発売年 | 開発コンセプト | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Z400GP | 1982年 | ネイキッドスポーツの原点 | クラシカルで扱いやすい設計 |

| GPZ400 | 1983年 | エアロダイナミクス重視のスポーツモデル | 高速性能・近代的デザイン |

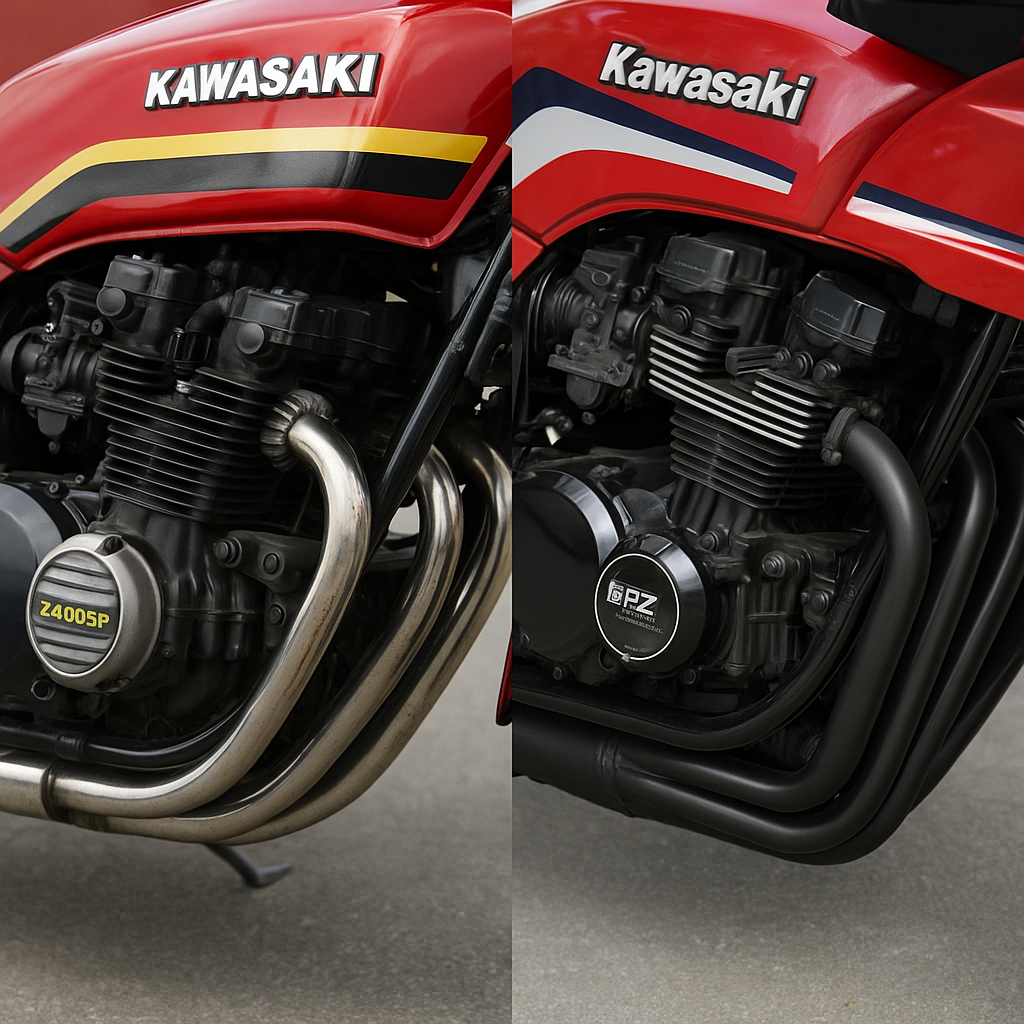

エンジン性能・出力の比較

Z400GPは空冷4ストDOHC4気筒エンジンを搭載し、最高出力は約48馬力。

トルク特性が穏やかで、街乗りでも扱いやすい設定です。中低速域でのレスポンスが良く、日常使いでは扱いやすいエンジンフィールを持ち、長時間走行でも疲れにくい点が大きな魅力です。

また、空冷ならではのメカニカルな鼓動感と、独特の排気音がライダーの感性を刺激します。

対してGPZ400は水冷化され、約55馬力へとパワーアップ。高回転域での伸びが向上し、よりスポーティな走りを実現しています。

高回転まで一気に吹け上がるスムーズなフィーリングに加え、水冷化による温度管理の安定性が高く、サーキットや長距離ツーリングでも安定した性能を発揮します。

さらに、エンジン振動が少なく、静粛性が高いため、より近代的なライディングフィールを味わえるのが特徴です。

| モデル名 | 冷却方式 | 最高出力 | 最大トルク | エンジン特性 |

|---|---|---|---|---|

| Z400GP | 空冷DOHC4気筒 | 約48PS/10500rpm | 約3.5kgf·m/8500rpm | 扱いやすくスムーズな特性 |

| GPZ400 | 水冷DOHC4気筒 | 約55PS/11000rpm | 約3.8kgf·m/9000rpm | 高回転型でスポーティ |

📊 エンジン出力比較グラフ(イメージ)

Z400GP: ████████████████████ 48PS

GPZ400 : ████████████████████████ 55PS

車体サイズと重量のバランス

Z400GPは全長がやや短く、軽快なハンドリングが特徴で、街中での取り回しや細かなコーナリングで優れた操作性を発揮します。

車体のバランスが良く、特に低速走行時でも安定感があり、初心者でも扱いやすい設計が魅力です。

また、シート高も比較的低めに設定されており、ライダーが安心して足つきを確保できる点も評価されています。

GPZ400はフルカウルを採用した分、重量は増加していますが、それによって生まれる空力性能の向上が大きなメリットとなっています。

高速域での直進安定性が格段に高まり、ツーリングや高速道路での長距離走行時にも安定した走りを実現。

フレーム剛性の強化や足回りの見直しも相まって、よりスポーティかつ安定感のある乗り味へと進化しています。

| モデル名 | 全長×全幅×全高 | 車重 | ホイールベース |

|---|---|---|---|

| Z400GP | 2,085×755×1,105mm | 約195kg | 約1,405mm |

| GPZ400 | 2,115×750×1,145mm | 約205kg | 約1,420mm |

🖼️ イメージ:Z400GPはストリート向けの軽快なフォルム、GPZ400はツアラー寄りの伸びやかなラインが特徴。

燃費性能と実用性の違い

Z400GPは空冷エンジンのため構造がシンプルで、街乗りやメンテナンス性に優れます。

燃費は約25km/L前後と良好で、通勤や短距離の移動にも非常に適しています。

また、整備性が高く、オイル交換やプラグ交換などの日常メンテナンスをライダー自身で行いやすい点も魅力です。

空冷ならではの熱管理のしやすさと構造の簡潔さが、信頼性の高さに直結しています。

一方、GPZ400は水冷化により燃費はやや落ちるものの(おおよそ22km/L前後)、その分だけ高速巡航時の安定感と静粛性が格段に向上しています。

水冷システムによってエンジン温度が安定し、長時間のツーリングや夏場の渋滞時でも熱ダレが少なく快適に走行可能です。

加えて、振動が少なく、エンジンノイズも抑えられているため、高速道路での長距離移動でも疲労が少ないという実用的な利点があります。

| モデル名 | 平均燃費 | メンテナンス性 | 実用性のポイント |

|---|---|---|---|

| Z400GP | 約25km/L | 高い(シンプル構造) | 街乗り・通勤向け |

| GPZ400 | 約22km/L | 普通(水冷構造) | ツーリング・長距離向け |

当時のライバル車との位置づけ

Z400GPが登場した当時、ホンダCBX400FやヤマハXJ400などの強力なライバルが存在しました。

これらのモデルはそれぞれ異なる方向性で個性を打ち出しており、ホンダは精密で高回転志向、ヤマハはバランスと乗りやすさを重視していました。

そのため、Z400GPは独自のスタイルと味わいで勝負する必要があり、クラシックな外観と重厚感のある走りで差別化を図っていました。

GPZ400の時代になると、スズキGSX400Fなども加わり、各メーカーが400ccクラスの性能競争をさらに激化させました。

GPZ400はその中で水冷エンジンとフルカウルを武器に、技術面でもデザイン面でも時代の最先端を走る存在として注目を集めました。

特に空力性能や高速安定性に優れ、スポーツ志向の若いライダーから高い支持を受けたことが特徴です。

| メーカー | モデル | 特徴 |

|---|---|---|

| ホンダ | CBX400F | 高回転型エンジンと洗練デザイン |

| ヤマハ | XJ400 | バランス重視の万能型 |

| スズキ | GSX400F | スポーティかつ軽快な走り |

| カワサキ | Z400GP / GPZ400 | クラシカルからモダンへの転換点 |

これらの比較から分かるように、Z400GPはネイキッドの味わいを残したバランス型、GPZ400は新時代のスポーツ路線を切り開いた進化型といえます。それぞれが異なる方向性で多くのライダーを魅了しました。

デザインとスタイルの違い

プレミアバイクワールド・イメージ

Z400GPとGPZ400の違いを語る上で欠かせないのが、そのデザインとスタイルの進化です。

Z400GPが持つクラシカルな魅力に対して、GPZ400は未来を意識したエアロフォルムを採用し、まさに“80年代の転換期”を象徴するモデルとなりました。

ここでは、それぞれのスタイルの特徴と印象を詳しく見ていきましょう。

Z400GPのクラシックな雰囲気

Z400GPは、カワサキ伝統のZシリーズらしいネイキッドスタイルを踏襲しています。

丸目一灯のヘッドライト、メッキ仕上げのバーハンドル、そして直線的なタンク形状など、70年代後半から続く“男らしいバイク”のデザイン哲学がそのまま息づいています。

これらのデザインは、シンプルでありながらも存在感を放ち、ライダーとバイクが一体化したような感覚を生み出すことを意識して設計されました。

特に、メッキパーツの質感やタンクからテールにかけての直線的なラインは、見る者にクラシカルで力強い印象を与えます。

また、Z400GPは細部の造形美にもこだわっており、エンジン周りのフィン形状やメーターパネルのレイアウトなど、金属の質感を活かしたデザインが特徴です。

重厚感のあるフォルムながら、光の当たり方によって陰影が際立ち、繊細で高級感のある表情を見せます。

そのため、静止している状態でも“走りの美学”を感じさせる佇まいを持ち、当時のライダーの所有欲を強く刺激しました。

さらに、バイク全体のプロポーションは人間工学的にも計算されており、乗車時に自然なポジションが取れるよう設計されている点も人気の理由のひとつです。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| フロントデザイン | 丸目一灯ヘッドライト、メッキパーツが多用されたクラシックスタイル |

| タンク形状 | 直線的で力強いデザイン |

| 全体バランス | シンプルで重厚感のあるネイキッドボディ |

🖼️ イメージ:街中に停めても存在感を放つ、オーソドックスで堂々としたシルエット。

GPZ400のエアロフォルムと近代化

GPZ400では一転して、流線型を意識したフルカウルデザインが採用されました。

カウルの形状は風洞実験を意識した滑らかなラインで構成され、高速域での空気抵抗を低減するだけでなく、ライダーの姿勢に合わせて風の流れを整える工夫も施されています。

特にサイドカウルからテールまでの流れるようなデザインは、走行中の空気の抜けを意識した結果であり、見た目の美しさと機能性を両立しています。

未来志向のデザインが特徴で、当時としては非常に先進的な印象を与えました。カウルには軽量素材が使用され、視覚的にもシャープで軽快な印象を演出。

ヘッドライトが角型に変更されたことで、よりシャープでスポーティなフロントフェイスへと進化しています。

また、ウインカーやミラーなどの細部もエアロ形状に合わせて一体感を持たせる設計となり、全体の統一感を高めるデザインとなっています。

これにより、GPZ400は走りの性能だけでなく、停車時の存在感までも向上させた、まさに“走る造形美”を体現するモデルとして仕上げられました。

| デザイン要素 | 特徴 |

|---|---|

| カウル形状 | 空力を重視したエアロフォルム |

| ライトデザイン | 角型ライトで近代的な印象 |

| フェアリング | 高速安定性を意識したカバー構造 |

📊 デザイン変化のポイント(イメージ)

Z400GP:□ クラシック/ネイキッド重視

GPZ400 :▶ 未来的/空力重視

カラーリングとエンブレムの特徴

Z400GPのカラーは深みのあるメタリックレッドやブラックが主流で、タンクサイドには「Z400GP」の立体ロゴが誇らしげに輝きます。

このロゴは金属エンブレム調の仕上げで、光の角度によって輝き方が変わるなど、細部にまで高級感を演出する工夫が見られます。

さらに、塗装は厚みのあるクリアコート仕上げで、時代を経ても色あせにくく、現在でも美しい艶を保っている個体が多い点も特徴です。

また、シートやサイドカバーにも同系色のラインが入れられ、全体として統一感のあるデザインとなっています。

一方、GPZ400では、赤×黒やシルバー×ブルーといったツートーンカラーが採用され、よりスピード感と近代性を演出しています。

これらの配色は、走行中の動きをより強調するためにグラデーションや流れるようなグラフィックラインが取り入れられており、視覚的にもダイナミックな印象を与えます。

さらに、サイドに配置された「GPZ」ロゴはよりシャープな書体に刷新され、近未来的なデザイン性を強調。

車体のフォルムに合わせて配置されることで、見る角度によって異なる印象を楽しめるよう工夫されています。

| モデル | カラー傾向 | エンブレムデザイン |

|---|---|---|

| Z400GP | 単色メタリック系(赤・黒) | 立体ロゴ、クラシカルな金属質感 |

| GPZ400 | ツートーン・グラデーション系 | スタイリッシュで近未来的な書体 |

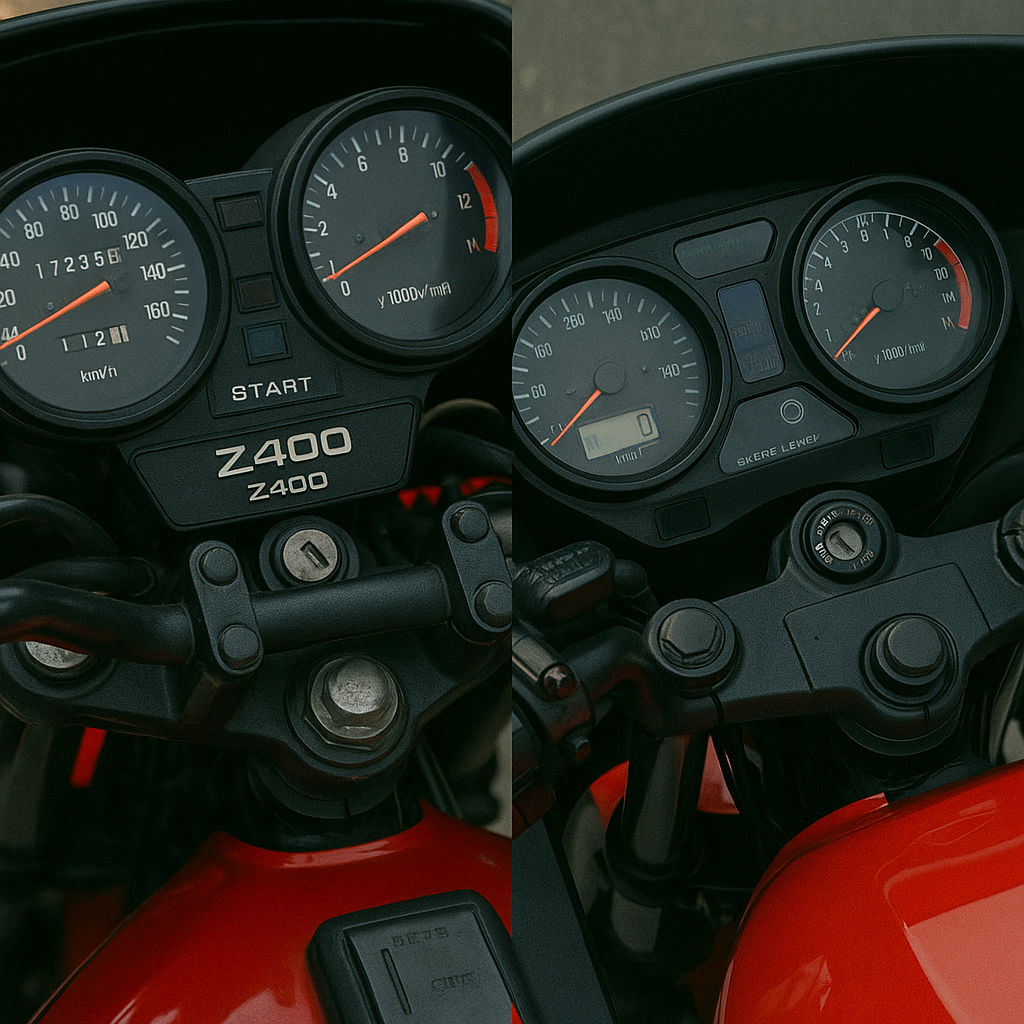

メーター周り・ライト形状の比較

Z400GPはアナログメーターを採用し、タコメーターとスピードメーターが並ぶシンプルな構成で、視認性が高く、メカニカルな雰囲気を強く感じさせます。

メーターの文字盤は黒地に白い針と数字が刻まれており、昼夜問わず視認性が良いことから、ライダーに安心感を与える設計となっています。

また、メーターケースのクロームリングや針の動きの滑らかさなど、機械的な精密さが感じられ、旧車特有のアナログ感を楽しむことができます。

一方、GPZ400はデジタル表示を一部導入したハイブリッドメーターを採用し、時代の先端を行く装備として注目されました。

速度や走行距離などが液晶画面で表示され、情報量が増えたことで利便性が向上しています。

加えて、バックライトによる夜間視認性も向上し、近未来的な雰囲気を醸し出しています。

さらに、メーター全体がカウル内に埋め込まれたような設計になっており、ライダーの視線移動を最小限に抑える工夫が施されています。

ライトもZ400GPの丸目からGPZ400では角目へと変わり、全体的にモダンでシャープな印象が強調されています。

Z400GPの丸目ライトは温かみのあるクラシックな印象を与えるのに対し、GPZ400の角目ライトはフロントマスクに鋭さを加え、スポーティで未来的な印象を際立たせています。

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| メーター形式 | アナログ2連 | デジタル+アナログ複合型 |

| ライト形状 | 丸目一灯 | 角目一灯 |

| 視認性 | 高く、情報が直感的に得られる | 先進的で洗練された印象 |

全体シルエットが与える印象の差

Z400GPは全体的に直線を基調とした筋肉質なデザインで、力強さと安定感を感じさせます。

燃料タンクからシート、そしてテールにかけて続く直線的なラインは、まるで金属の塊を削り出したような存在感を持ち、見る者に重厚で堂々とした印象を与えます。

特に、タンクの角張った形状と幅広のフレームが組み合わさることで、静止している状態でも力強さが伝わる造形になっています。

また、Z400GPのデザインは視覚的な重量感と機械的美しさを両立しており、まさに“鉄の芸術品”と呼ぶにふさわしい佇まいを見せます。

一方でGPZ400は流れるようなラインで構成されたボディが特徴で、スピード感と軽快さを視覚的に表現しています。

フロントからテールへと自然に流れるカウルラインが空力効果を高め、走行中の空気の流れを美しく整えています。

特に横から見た際のシルエットは滑らかで、まるで風を切り裂くような印象を与えるデザインです。

また、フレームの隙間を極力減らし、一体感を持たせた構造は、見た目の美しさだけでなく機能的にも優れています。

どちらもカワサキらしい個性を持ちつつ、世代ごとの価値観を象徴するスタイルと言えます。

Z400GPは“力強さと存在感”を、GPZ400は“洗練とスピード感”を体現しており、どちらのスタイルもファンの間で根強い人気を誇っています。

📈 デザイン印象比較表(感覚値)

| 要素 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| クラシック感 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |

| 未来感 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

| 男らしさ | ★★★★★ | ★★★★☆ |

| スピード感 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

このように、Z400GPは「伝統的・重厚感」、GPZ400は「先進的・空力的」という明確な方向性の違いがあります。両車ともにその時代を象徴するデザイン哲学を持ち、いま見ても色褪せない魅力を放っています。

走行性能と乗り味の違い

プレミアバイクワールド・イメージ

Z400GPとGPZ400の最大の違いは、その「走りの性格」にあります。

Z400GPが持つクラシカルなフィーリングと、GPZ400が実現した新世代の走行性能。それぞれの特性を詳しく見ていきましょう。

エンジンフィールとレスポンス

Z400GPの空冷エンジンは、スロットルを開けた瞬間のダイレクトなレスポンスと、空冷特有の“メカニカルな鼓動”が魅力です。

そのフィーリングは、まるでエンジンと一体になって呼吸しているかのような感覚を与え、アクセル操作のたびにライダーの感覚に直接訴えかけます。

低速から中速域でのトルクが厚く、街乗りでも扱いやすく、ゆったりとした加速感を楽しめます。

さらに、回転数を上げたときの独特の排気音や振動がライダーに安心感と満足感をもたらし、Z400GPならではの“走る楽しさ”を演出しています。

一方、GPZ400は水冷化により高回転域の伸びが大幅に向上。水冷エンジン特有の滑らかさと冷却効率の高さが、安定したパフォーマンスを長時間維持します。

回転上昇がスムーズで、スポーティな走行時に心地よいフィーリングを味わうことができ、特に中高速域での伸びやかさはZ400GPを大きく上回ります。

また、エンジン音もよりシャープで、金属的なサウンドが加速感を引き立て、ライダーの高揚感を刺激する仕様となっています。

| モデル | エンジン特性 | 特徴 |

|---|---|---|

| Z400GP | 空冷・低速トルク重視 | 力強く扱いやすい加速感 |

| GPZ400 | 水冷・高回転重視 | スムーズで伸びのある走り |

📊 回転特性の比較イメージ

Z400GP:■■■■■■■■■□□ 低中速トルク型

GPZ400 :■■■■■■■■■■■■■ 高回転パワー型

足回り・サスペンションの進化

Z400GPはシンプルなツインショック構造を採用しており、柔らかめのセッティングで街乗りやツーリング時に快適な乗り心地を実現しています。

この構造は、路面の小さな凹凸をしなやかに吸収し、長時間走行でも疲れを感じにくいという利点があります。

特にタンデム走行や悪路での安定感が高く、日常的な使い勝手の良さが評価されています。

さらに、サスペンションの調整幅も広く、ライダーの好みに合わせたセッティングが可能である点も特徴です。

対してGPZ400はモノショック式のリアサスペンションを採用。コーナリング時の安定性や、高速域での接地感が大きく向上しました。

ユニトラックシステムによってリンク比を最適化することで、旋回中のトラクション性能を高め、より安定した姿勢でコーナーを抜けることができます。

また、フロントフォークの剛性も高められ、制動時の沈み込みが抑えられ、よりスポーティなハンドリングを可能にしています。

これにより、GPZ400はサーキット走行にも対応できる性能を備え、Z400GPとは一線を画す乗り味を実現しました。

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| サスペンション形式 | ツインショック | モノショック(ユニトラック) |

| 乗り味 | 柔らかめで快適 | 硬めでスポーティ |

| 安定性 | 中速域で安定 | 高速・コーナーで安定 |

🖼️ イメージ:Z400GPはストリート向けのしなやかさ、GPZ400はサーキットにも通用する安定感。

ブレーキ性能の比較

Z400GPはフロントにシングルディスク、リアにドラムブレーキを採用しており、穏やかでコントロールしやすい制動特性を持っています。

ブレーキレバーの操作に対してリニアに効くフィーリングが特徴で、初心者でも扱いやすく、街中での減速や停止時に安定した挙動を保ちやすい点が評価されました。

また、ブレーキパッドの摩耗が穏やかで、メンテナンスコストを抑えられる点もZ400GPならではの利点です。

一方GPZ400ではフロントがダブルディスク化され、制動力が格段に向上。

二枚のディスクがもたらす安定した制動特性は、急減速時にも車体の姿勢を崩さずに止まることができるレベルで、スポーツ走行でも安心してブレーキングできるようになりました。

加えて、ブレーキキャリパーのピストン径が見直され、握り込みの軽さと制動力の両立を実現しています。

さらに、ディスク径の拡大や放熱性の高い素材を採用することでフェード現象を抑え、長時間の走行でも安定したブレーキ性能を発揮します。

これにより、GPZ400は当時のミドルクラスでトップレベルのブレーキ性能を誇るモデルとなり、ライダーから“止まる楽しさ”を感じさせる数少ないマシンとして高く評価されました。

| モデル | ブレーキ構成 | 特徴 |

|---|---|---|

| Z400GP | 前:シングルディスク/後:ドラム | コントロール重視で扱いやすい |

| GPZ400 | 前:ダブルディスク/後:ディスク | 強力で安定した制動力 |

📊 制動力比較(体感値)

Z400GP:■■■■■□□□ 標準的

GPZ400 :■■■■■■■■□ 強力

ハンドリングと安定性の違い

Z400GPはホイールベースが短めで、低速域での小回りや取り回しがしやすい設計となっており、街中の狭い路地やUターンなどでもスムーズに操れる軽快さが魅力です。

ステアリングの応答性も良く、低速から中速域でのハンドリングが自然で、ライダーの意図通りに車体が動く印象を与えます。

そのため、初心者や小柄なライダーでも安心して扱えるバイクとして評価されています。

また、Z400GPはハンドル位置とシート高のバランスが絶妙で、長時間乗っても疲れにくく、通勤からツーリングまで幅広く活躍できる万能な特性を持っています。

一方でGPZ400は、フルカウル化とフレーム剛性の向上によって、高速走行時の直進安定性が飛躍的にアップしました。

高速道路などでの直進時には、風の影響を受けにくく、安定した走行姿勢を維持できます。

さらに、カウルによる空力効果が大きく、風防性能が高いため、長距離ツーリングでも疲れにくいという利点があります。

特に100km/hを超える巡航時でもハンドルのブレが少なく、ライダーが安心して走れる設計となっており、GPZ400が“高速ツアラー”として高く評価された理由の一つです。

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| ホイールベース | 約1,405mm | 約1,420mm |

| 操作性 | 軽快・取り回しやすい | 安定・直進性能が高い |

| 特徴 | 街乗りに最適 | 高速ツーリングに強い |

🖼️ イメージ:Z400GP=“キビキビ”、GPZ400=“安定と伸び”。

街乗り・ツーリングでの実感評価

街乗りでは、Z400GPのトルクフルな特性と軽快なハンドリングが活き、信号の多い市街地でもストレスのない走りを実現します。

特に低回転域でのレスポンスが素直で、アクセル操作に対してリニアに反応するため、渋滞中や細い路地でも扱いやすさを感じられます。

また、ハンドルの切れ角が広く、狭い交差点やUターンも難なくこなせる点が魅力です。

さらに、街乗りでの燃費効率も良好で、通勤や日常使用においても経済性を兼ね備えています。

GPZ400は一方で、ツーリングシーンで真価を発揮します。水冷エンジンによる熱管理性能の高さと、フルカウルの防風性能により、高速走行でも疲労が少なく快適な走りを楽しめます。

特に長距離走行時には、安定したエンジン温度と風の整流効果により、ライダーが受ける風圧が軽減され、疲労度が大幅に低減します。

加えて、シートの厚みやサスペンションのしなやかさも考慮されており、長時間のライディングでも快適さを維持。まさにZ400GPが“街の相棒”なら、GPZ400は“旅の友”といえる存在です。

| シーン | Z400GPの特徴 | GPZ400の特徴 |

|---|---|---|

| 市街地走行 | 扱いやすく軽快 | やや重めだが安定感抜群 |

| 長距離ツーリング | 高回転は苦手だが疲れにくい | 安定性・静粛性が高く快適 |

| ワインディング | 俊敏なレスポンスで楽しい | 旋回中の安定感が高い |

📈 総合フィーリング評価(感覚値)

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 街乗り快適度 | ★★★★★ | ★★★★☆ |

| ツーリング性能 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

| スポーティさ | ★★★★☆ | ★★★★★ |

| 操作の軽快さ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

総じて、Z400GPは「操る楽しさ」を、GPZ400は「走りの完成度」を追求したモデルと言えます。どちらも個性が際立ち、乗る人のスタイルや目的によって魅力が変わる一台です。

装備・技術面の進化ポイント

プレミアバイクワールド・イメージ

Z400GPとGPZ400は、見た目や走りだけでなく、装備面や技術の進化にも大きな違いがあります。

ここでは、機構的なアップデートや技術革新に注目し、それぞれの時代が生んだ“進化の方向性”を解説します。

キャブレターから電子制御への変化

Z400GPは4連キャブレターを採用し、機械的な味わいを重視した仕様となっています。

キャブレター独特の吸気音や、手動チョーク操作による始動儀式は、まさに旧車ならではの“乗る楽しみ”の一部です。

ライダー自身がジェットニードルやアイドルスクリューの調整を行うことで、エンジンの特性を微調整できる点が魅力で、整備のしがいがあるモデルといえるでしょう。

また、季節や標高による空気密度の違いに応じてチューニングを施すことで、自分だけのフィーリングを作り上げることも可能でした。

一方、GPZ400では燃料供給システムが改良され、燃焼効率を最適化する電子制御的なアプローチが導入されました。

従来のキャブレターよりも正確な燃料供給が可能になり、スロットルレスポンスがよりスムーズになっています。

これにより、急な加減速でも安定した出力特性を維持でき、都市走行からツーリングまで幅広いシーンで安定したパフォーマンスを発揮します。

さらに、電子制御による始動性や燃費性能も向上しており、冷間時でもスムーズなエンジン始動が可能となりました。

これにより、ライダーは常に安定したパワーデリバリーを得られるだけでなく、メンテナンス負担の軽減と環境性能の両立も実現しています。

| モデル | 燃料供給方式 | 特徴 |

|---|---|---|

| Z400GP | キャブレター式 | 機械的な味と整備のしやすさ |

| GPZ400 | 電子制御キャブ/改良型燃焼制御 | 始動性・燃費性能の向上 |

📊 燃料供給システムの進化イメージ

Z400GP:メカニカルで調整自由度が高い

GPZ400 :電子制御化で効率と安定性を両立

冷却方式や排気システムの違い

Z400GPの空冷エンジンは放熱性に優れ、構造がシンプルでメンテナンスが容易という実用的な利点を持っています。

冷却フィンを通して走行風を効率的に取り込む設計により、熱のこもりを抑え、自然な冷却が可能です。

さらに、金属の膨張率を計算した設計が施されており、長時間走行してもエンジン性能が安定しやすいのが特徴です。

自然空冷によるエンジンの鼓動感がライダーに伝わりやすく、シリンダーが発する金属音や振動が一体感を生み出します。

この“生きているエンジン”のようなフィーリングは、現代の電子制御車にはない味わい深さを感じさせ、独特の「空冷サウンド」が魅力となっています。

一方、GPZ400では水冷化が進み、放熱効率の向上とエンジン耐久性の強化を実現しました。

冷却水が循環することで熱を均一に分散し、気温や走行条件に左右されにくい安定したパフォーマンスを発揮します。

また、エンジンの構造強化と合わせて静粛性も高まり、長距離走行や夏場の渋滞時でも熱ダレが起こりにくくなっています。

温度変化による性能ムラが少なく、快適なライディングをサポートする点はZ400GPとの大きな違いです。

排気システムも改良され、サイレンサー内部構造が見直されたことで排気効率が向上しつつ、音質がよりマイルドで上質なトーンへと変化。

これにより、GPZ400は静粛性がアップし、環境性能にも配慮された設計となり、快適さと走行性能の両立を実現しました。

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 |

| 特徴 | 鼓動感が強くメンテ容易 | 静粛・安定・高性能 |

| 排気音 | メカニカルで荒々しい | シャープで洗練されたサウンド |

🖼️ イメージ:Z400GPは“金属の響き”、GPZ400は“スムーズな流れ”を感じるサウンド。

メーター・電装系の改良点

Z400GPの電装系はシンプルで信頼性が高く、アナログ式メーターを中心に構成されています。

メカニカルな針の動きや照明の温かみがあり、クラシック感を強調しています。

メーターの盤面は視認性を重視した黒地に白文字で構成され、速度計・回転計ともに精度の高い機械式構造を採用していました。

夜間には柔らかいアンバー系の照明が針を照らし、走行中も視認しやすいよう工夫されていた点が特徴です。

また、ヒューズボックスや配線レイアウトもシンプルで、トラブル時の修理やメンテナンスが容易な構成でした。

一方、GPZ400ではデジタル表示を一部採用し、当時としては画期的なハイブリッドメーターを搭載しました。

トリップメーターや燃料計、さらには時計機能など、ライダーが求める情報をより正確に把握できるようになり、夜間視認性も大幅に改善されています。

バックライトには明るいグリーンやブルーの照明が使用され、未来的な印象を与えました。

また、電装系統も強化され、発電容量のアップにより補助ライトや電子機器の使用が安定するようになり、ナビや電熱ウェアなどの装着にも十分対応できる性能を備えていました。

さらに、配線保護材の品質向上やコネクタの防水化など、耐久性や信頼性の面でも進化しており、長期にわたる使用でも安定した電力供給が可能になっています。

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| メーター形式 | アナログ | アナログ+デジタル複合型 |

| 電装出力 | 標準 | 出力向上・安定供給 |

| 特徴 | 機械的で温かみがある | 実用性と先進性を両立 |

📊 メーター視認性比較(イメージ)

Z400GP:★★★★☆(温かみ重視)

GPZ400 :★★★★★(情報量・明るさ重視)

フレーム構造と剛性アップの工夫

Z400GPのフレームはダブルクレードル構造を採用し、伝統的な設計でバランスの良い剛性を実現しています。

この構造はエンジンをしっかりと保持しながら、振動を適度に逃がすよう設計されており、街乗りやツーリング時に安定した走行感を提供します。

また、金属チューブの配置や厚みの最適化により、耐久性としなやかさを両立しており、長期間の使用でも剛性を維持できる信頼性の高さが特徴です。

さらに、Z400GPは整備性にも優れ、フレーム構造の開放性が高いため、エンジンの脱着やメンテナンスが容易で、愛好家からの評価も高いポイントとなっています。

GPZ400では、より強固なダイヤモンドフレーム構造を採用し、エンジンをストレスメンバーとして利用することで全体の剛性を高めています。

この設計により車体のねじれ剛性が向上し、高速走行時の安定性やコーナリング時の正確性が飛躍的に向上しました。

さらに、素材には軽量高強度スチールを採用し、剛性を保ちながらもフレーム全体の軽量化を実現。

振動吸収性を高めるために接合部の補強方法も見直され、ライダーへの疲労を軽減する工夫がされています。

これらの改良により、GPZ400はスポーツ走行でもツーリングでも高いパフォーマンスを発揮する万能フレームへと進化しました。

| フレーム比較 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 構造 | ダブルクレードル | ダイヤモンドフレーム |

| 剛性 | バランス型 | 高剛性・ねじれ低減 |

| 重量 | やや重め | 軽量化設計 |

🖼️ 図解イメージ:Z400GP=安定志向、GPZ400=高剛性・軽量志向。

安全装備・快適装備の比較

Z400GPはシンプルな装備構成で、基本的な機能に忠実な設計が特徴です。

無駄を省いた構成により軽量で扱いやすく、ライダーとの一体感を重視した“素のバイク”としての魅力を存分に備えています。

メーターやスイッチ類も必要最小限で直感的に操作でき、バイクを操る楽しさそのものを体感できる設計となっています。

さらに、風防や装飾が少ないことで整備性が高く、自分で手を加えるカスタムベースとしても人気の高いモデルです。

シートの形状はシンプルながらも適度な厚みがあり、短距離走行では十分な快適性を発揮します。

一方で、GPZ400では安全性と快適性の両面で大きな進化が見られ、より現代的なライディングスタイルを意識した設計となりました。

大型ウインドスクリーンは風防効果を高め、高速走行時でも安定した姿勢を保てるようになっています。

改良型ブレーキシステムは制動力とコントロール性を両立し、雨天時でも安心して走行できるよう調整されています。

また、シート形状の見直しによってロングツーリングでの快適性が向上し、腰への負担を軽減。

さらにサスペンションの改良により、路面の凹凸を吸収して滑らかな乗り心地を実現しました。

電装アクセサリーの装着にも対応し、ナビゲーションやスマートフォン充電などの利便性も高まり、まさに“日常から旅まで使えるスポーツツアラー”へと進化しています。

| 項目 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 安全装備 | シンプル構成 | 改良型ブレーキ・安定設計 |

| 快適装備 | 最小限(軽量志向) | 防風スクリーン・ツーリング向け |

| 特徴 | 素朴で操作感が楽しい | 快適で疲れにくいロングライド性能 |

📈 装備進化の総合評価(体感値)

| 要素 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 技術革新度 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

| 快適性 | ★★★☆☆ | ★★★★★ |

| メンテナンス性 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

このように、Z400GPは“原点のシンプルさ”、GPZ400は“時代を先取りした技術”が光るモデルです。それぞれが異なる価値を持ち、いまも多くのファンを魅了し続けています。

価格・人気・カスタム事情の比較

プレミアバイクワールド・イメージ

Z400GPとGPZ400は、性能やデザインだけでなく、市場での人気や価格、そしてカスタム文化にも大きな違いがあります。

ここでは、当時から現在に至るまでの市場動向と、ファン層の傾向を詳しく見ていきましょう。

当時の新車価格と現在の中古相場

Z400GPの新車価格は発売当時約45万円前後で、スポーツモデルとしては比較的手が届きやすい価格帯でした。

当時のライバル車と比べてもコストパフォーマンスが高く、装備と性能のバランスが取れたモデルとして人気を博していました。

また、カワサキ独自のメタリックペイントや質感の高い外装が採用され、価格以上の高級感を感じさせた点も評価されています。

一方、GPZ400はフルカウル化や技術的な進化により、当時の価格で約50万円台とやや高価な設定となっていましたが、その価格差以上に最新技術を搭載したモデルとして注目を集めました。

特に水冷エンジンや電子制御系の導入は、当時の400ccクラスでは革新的であり、価格に見合う“上質さ”を感じさせる存在でした。

現在の中古市場では、Z400GPの人気が非常に高く、状態の良い個体では100万円を超えることも珍しくありません。

走行距離が短く、純正パーツが残っている車両は特に高値で取引され、オークションや専門店ではプレミア価格が付くこともあります。

GPZ400も希少性が増しており、オリジナル状態の車両はコレクターズアイテムとして扱われることが多く、特に限定カラーや輸出仕様は人気が集中しています。

また、両車とも年々整備済み・レストア済みの車体が減っているため、今後さらに中古価格が上昇する傾向にあります。

| モデル | 当時の新車価格 | 現在の中古相場 | 人気度 |

|---|---|---|---|

| Z400GP | 約45万円 | 80〜130万円 | ★★★★★ |

| GPZ400 | 約50万円 | 70〜110万円 | ★★★★☆ |

人気の理由とファン層の違い

Z400GPの人気の理由は、クラシックな直線的デザインと空冷エンジンの鼓動感にあります。

その角ばったタンクラインとメッキパーツの輝きは、80年代特有の“無骨なカワサキスタイル”を象徴し、メカニカルで力強い存在感を放っています。

さらに、アイドリング時の独特なエンジンサウンドや、スロットルを開けた瞬間に感じる重厚なトルク感がライダーの五感を刺激し、まさに“機械と対話する楽しみ”を味わえるモデルといえるでしょう。

80年代のカワサキらしい“男らしさ”を象徴するバイクとして、当時のライダーだけでなく、現代の若年層からも新鮮な魅力として注目を集めています。

旧車文化の中でもZ400GPはネイキッドブームの原点的存在として高く評価されており、全国各地の旧車ミーティングでは常に主役級の存在感を放っています。

レストアされた個体や当時仕様のカスタム車両がSNSで話題となることも多く、その人気は時代を超えて広がり続けています。

GPZ400は一方で、スポーティな外観と高性能な水冷エンジンが評価され、当時の若者層から“走り屋バイク”として絶大な支持を受けました。

シャープなラインと一体型フルカウルが生み出す空力フォルムは、当時としては革新的で、レーサーレプリカの先駆け的なデザインとして人気を博しました。

また、水冷エンジンによる高回転域での滑らかさや安定した出力特性が、ワインディングロードやサーキット走行を好むライダーから熱狂的な支持を集めた理由のひとつです。

現在では、GPZ400は“フルカウル時代”の幕開けを飾った名車として再評価され、ツーリング志向のファンを中心に「現代でも通用する走り」として再び注目されています。

| 要素 | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 人気の中心層 | 40〜60代の旧車ファン | 30〜50代のツアラー層 |

| イメージ | クラシック・硬派 | スポーティ・近代的 |

| 主な愛好会 | 旧車會・レストア系 | スポーツ走行・ツーリング系 |

🖼️ イメージ:Z400GP=“昭和の情熱”、GPZ400=“進化の象徴”。

カスタムパーツの豊富さ

Z400GPはカスタムベースとして非常に人気が高く、社外パーツやレストア用部品が豊富に流通しています。

マフラーやキャブレター、外装セットなど、リプロダクト品も多数存在し、自分好みのスタイルを作り上げることが可能です。

とくに“当時仕様”への復刻カスタムが人気で、カワサキグリーンを基調とした外装やメッキパーツを多用したスタイルが好まれます。

また、足回りやホイールを現代風にアップデートしたり、キャブ調整や点火系チューニングによってパフォーマンスを引き出すオーナーも多く、旧車でありながら現代的な乗り味を実現するカスタムも増えています。

さらに、外装をフルリペイントして“自分だけの一台”を作る楽しみも広がっており、カスタムシーンではZ400GPはもはや定番中の定番といえる存在です。

GPZ400はパーツ供給がやや限られますが、近年は3Dプリント技術を利用した再生部品や、汎用パーツを組み合わせるレストアが盛んになっています。

特にフロントカウルやサイドカバーといった樹脂部品の再現精度が高まり、純正に近い状態で復元することが可能になっています。

また、フルカウルのカスタム塗装やLED化など、モダンな改造も人気を集めています。

さらに、一部ではデジタルメーター化やUSB電源の追加など、快適装備を充実させる現代的カスタムも増加中で、オリジナル志向と実用志向が共存する多様なカスタム文化が形成されています。

| パーツカテゴリ | Z400GP | GPZ400 |

|---|---|---|

| 外装パーツ | ◎ 豊富(リプロ多数) | △ 限定的だが再生増加中 |

| 機能系パーツ | ○ 旧車用汎用品あり | ○ 一部互換パーツあり |

| カスタム傾向 | 当時風ネイキッド | スポーツ・ツアラー系 |

🔧 カスタム例(イメージ):Z400GP=メッキ×丸目、GPZ400=フルカウル×LED化

現代でも通用するスタイル性

Z400GPのデザインは今見ても色褪せず、角張ったラインと丸目ライトが“時代を超えたカッコよさ”を放っています。

その直線的なタンク形状やメッキパーツの輝きは、80年代カワサキのデザイン哲学を象徴しており、どの角度から見ても“存在感の塊”といえる造形です。

メーター周りやサイドカバーのデザインもシンプルながら力強く、どこか工業製品的な美しさを感じさせます。

特にクラシックブームの中でその存在感は再評価され、令和のバイクシーンでも根強い人気を維持しています。

また、Z400GP特有の艶やかな塗装やクロームの質感が、現代のバイクにはない温かみを生み出しており、写真映えする点でも愛好家を惹きつけています。

さらに、カスタムペイントや当時風ステッカーチューンなどによって“自分流のZスタイル”を再現する楽しみも広がっています。

GPZ400は未来的なフォルムとフルカウルデザインが特徴で、現代のスポーツバイクの礎を築いたモデルといわれています。

カウルの空力デザインや一体感のあるシルエットは、今見ても完成度が高く、実用性とデザイン性の両立が図られた革新的な一台です。

ヘッドライト周辺からタンク、シートまで流れるような曲線は、風洞実験を意識した設計思想の結果であり、当時の技術力の高さを物語っています。

また、カウル内部の構造や取り回しの工夫により整備性も向上しており、単なる外観の進化にとどまらず“走るための形”として完成されたデザインといえるでしょう。

現在でもそのスタイルはカスタムベースとして高く評価され、ツヤのある塗装やグラフィックの再現など、リバイバル的な人気が高まっています。

| モデル | デザイン傾向 | 現代的評価 |

|---|---|---|

| Z400GP | クラシック・直線的 | レトロ人気再燃中 |

| GPZ400 | フルカウル・流線形 | 近代スポーツの原点 |

🖼️ デザイン比較図(イメージ):Z400GP=“直線の美学”、GPZ400=“流線の革新”

リセールバリューと希少性

Z400GPは現在、中古市場で極めて高いリセールバリューを誇ります。

純正状態を保った個体や限定カラー車は特に人気で、オークションでは200万円を超える取引も見られます。

中でもフルオリジナルの塗装や当時の純正パーツを保持している個体は、コレクターズアイテムとして非常に希少で、専門店では予約待ちとなることもあります。

また、メンテナンス履歴が明確な車両やワンオーナー車は信頼性が高く、高値で取引されやすい傾向にあります。

Z400GPはカワサキの“空冷最終期”を象徴するモデルとして歴史的価値も高まりつつあり、今後さらに市場価格が上昇すると予測されています。

GPZ400も希少車の部類に入りつつあり、レストア済み車両は高値で推移しています。

特に水冷エンジン搭載モデルとしての完成度と耐久性の高さが再評価されており、エンジンオーバーホール済みやカウル再塗装済みの個体は高額取引が目立ちます。

さらに、GPZ400Rや派生モデルとの部品共有性も一部残されているため、実用性を重視する旧車ファンにも人気が続いています。

希少性の背景には、当時の販売台数の違いもあります。Z400GPは生産期間が短く現存数が限られる一方、GPZ400は輸出仕様も存在したため比較的台数が多いものの、状態の良い車両は年々減少しています。

特に長期間保管されていた車両の中には部品劣化が進んでいるものもあり、レストア難易度が上がっている点も希少価値を押し上げる要因となっています。

| モデル | 現存数傾向 | リセール価値 | コレクター人気 |

|---|---|---|---|

| Z400GP | 少ない | 非常に高い | ★★★★★ |

| GPZ400 | やや多い | 高い | ★★★★☆ |

📊 希少性比較(感覚値):Z400GP>GPZ400(希少度・人気ともに上昇中)

まとめ:Z400GPとGPZ400、どちらが自分に合うのか?

Z400GPは“クラシックな風合いとメカニカルな魅力”を求める人に最適です。

空冷エンジンの鼓動感や機械的なメカサウンド、そして金属の質感を直接感じられる構造は、まさに旧車ならではの味わいを提供します。

整備の過程そのものを楽しむことができ、キャブ調整や点火系の微調整を通じて、ライダー自身の手でバイクの個性を引き出せる喜びがあります。

さらに、Z400GPは扱いやすいサイズと直線的なスタイルを兼ね備えているため、街乗りでも存在感を放ち、停車中に見ても所有する満足感が高いモデルです。

旧車特有の鼓動感や整備の楽しみを味わいたいライダー、そして“機械と語り合う”感覚を求める人に強くおすすめできます。

GPZ400は“スポーティかつ快適に乗りたい人”に向いており、ツーリングや長距離走行でも疲れにくい設計が魅力です。

フルカウルによる防風性能と安定した水冷エンジンが、高速走行時でも静かでスムーズな乗り味を実現します。

足回りの剛性やサスペンションのセッティングも優れており、カーブでの安定感とレスポンスの良さは当時としては最先端。

さらに、GPZシリーズ特有の近未来的デザインが放つ存在感は、今見ても色あせません。

技術的進化とデザインの完成度を重視し、快適かつスポーティな走りを求めるライダーにとって、GPZ400は非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

| ライダータイプ | おすすめモデル |

|---|---|

| 機械いじりが好き・旧車ファン | Z400GP |

| 快適性・安定性を重視するツアラー | GPZ400 |

🚦 結論:Z400GPは“情熱の一台”、GPZ400は“理性の一台”。どちらもカワサキの魂を宿した名機であり、選ぶ基準は“自分が何を感じたいか”に尽きます。