プレミアバイクワールド・イメージ

ハーレーの燃費は本当に悪いのか?重厚なボディと迫力あるエンジン音で知られるハーレーダビッドソンですが、実際の燃費はモデルや乗り方、さらには道路状況やメンテナンス状態によっても大きく変わります。

大型ツインエンジンの鼓動感を楽しみながらも、走り方を工夫することで意外なほど燃費を伸ばすことができるのです。

本記事では、主要モデル別の実燃費データや他メーカーとの比較に加え、燃費を向上させるための実践的なテクニック、さらには整備やカスタムによる改善効果まで詳しく解説します。

また、単なる数値だけでなく、ハーレーが持つ“走る喜び”や“エンジンと心が共鳴する感覚”といった情緒的な魅力にも触れながら、燃費を理解することでより深くハーレーを楽しむためのヒントをお届けします。

この記事のポイント

- ハーレー各モデルの実燃費とその違い

- 国産・欧州メーカーとの燃費比較ポイント

- 走り方や整備による燃費改善のコツ

- カスタムで燃費を良くする実践方法

- 燃費だけにとらわれないハーレーの魅力

ハーレーの燃費は本当に悪いのか?基本知識と背景

プレミアバイクワールド・イメージ

ハーレーと聞くと「燃費が悪い」というイメージを持つ人が多いですが、実際のところはどうなのでしょうか?

ここでは、ハーレーの燃費に関する基本的な知識や、他の大型バイクと比較した際の特徴を解説します。

ハーレー=燃費が悪いと言われる理由

ハーレーの燃費が悪いと言われる理由の一つは、エンジン構造と排気量の大きさにあります。

ハーレーの多くは1,200ccを超える大排気量エンジンを搭載しており、トルクを優先したセッティングが施されています。

その結果、わずかなアクセル操作でも強力な加速を得られる反面、燃料消費量は自然と増加します。

さらに、ハーレー特有の重厚な車体構造や、鼓動感を生み出す低回転型のエンジン特性も燃費の悪化要因となっています。

加えて、ハーレーはアメリカの広大なハイウェイ走行を前提に開発されており、長距離巡航に最適化されたギア比とトルクカーブを持つことが特徴です。

高速道路では安定した回転数で効率よく走れる一方、信号や渋滞の多い日本の市街地ではギア比が合わず、エンジン回転数が上がりやすくなります。

その結果、燃料消費効率が下がり、実燃費が低下しやすくなるのです。

さらに、空冷エンジン特有の熱管理の難しさや、環境規制に対応するための燃料噴射制御なども、燃費性能に微妙な影響を与えています。

このように、ハーレーの燃費性能はエンジン構造・車重・設計思想など多くの要因が複雑に関係しており、単純に「悪い」と言い切ることはできません。

📊 燃費に影響する主な要素(一覧)

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 排気量 | 大きいほど燃費は悪化しやすい |

| 車重 | 重い車体は加速時に燃料消費が増える |

| 走行環境 | 市街地よりも高速道路の方が燃費が良い |

| メンテナンス | 定期整備で燃費効率が改善する |

| ライディングスタイル | アクセル操作やアイドリング時間が影響 |

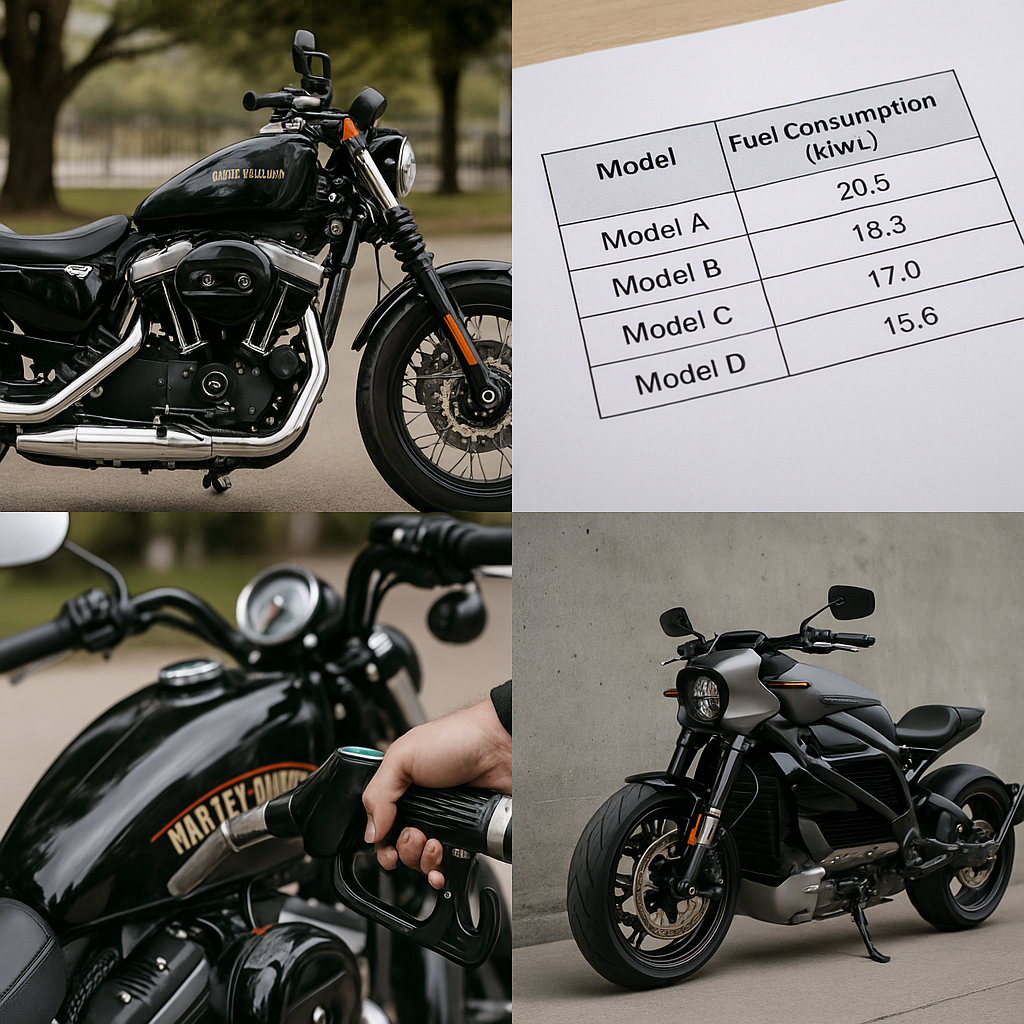

大型バイクの中での燃費比較

大型バイク全体で見ると、ハーレーの燃費は決して極端に悪いわけではありません。

たとえば、排気量1,000ccを超えるクラスでは、平均で15〜20km/L前後が一般的です。ハーレーもこの範囲に入っており、むしろ一定速度での巡航性能は優秀です。

さらに、ハーレーはその大排気量と重厚なトルクを活かし、長距離ツーリング時には他車種よりも安定した燃費を記録するケースもあります。

高速道路などで一定の速度を保つ走行ではエンジン回転数が低く抑えられ、結果的に燃料効率が良くなる傾向があるのです。

また、近年のモデルでは電子制御燃料噴射システム(EFI)の改良により、燃焼効率が向上しています。

これにより、旧モデルと比べて約10〜15%の燃費改善が見られるという報告もあります。

特に「Milwaukee-Eight」エンジンを搭載したモデルは、排気量が大きくても効率よく燃焼するため、従来よりも滑らかで燃費の良い走りが実現しています。

このように、ハーレーは大排気量ながらも技術の進化によって燃費性能を少しずつ高めており、「重い=燃費が悪い」という単純な評価では片付けられない部分があるのです。

📈 大型バイク燃費比較表(平均値)

| メーカー | モデル例 | 平均燃費(km/L) |

|---|---|---|

| Harley-Davidson | Sportster S | 約17 |

| Honda | CB1300SF | 約18 |

| BMW | R1250GS | 約20 |

| Kawasaki | Z900RS | 約19 |

| Yamaha | MT-10 | 約16 |

燃費に影響するエンジン特性とは

ハーレーのエンジンは「Vツイン」と呼ばれる独特の構造を採用しています。

このVツインエンジンは、他の直列型エンジンとは異なり、2つのシリンダーが45度の角度で配置されているのが特徴です。

これにより、エンジンの鼓動感と独特のリズムが生まれ、ハーレー特有の「ドコドコ」としたフィーリングを生み出します。

この構造は、単なる見た目のデザインではなく、エンジンの排気音やトルクの出方に大きく影響しています。

さらに、このエンジンは鼓動感とトルク感を重視しており、燃焼効率よりもフィーリングとパワー特性に重点を置いた設計です。

そのため、低速域での粘りや加速時の力強さが際立ち、ライダーに心地よい振動を伝えます。

一方で、このような構造は熱効率面ではやや不利で、冷却が偏りやすいという特徴もあります。

特に空冷方式では片側のシリンダーが高温になりやすく、燃焼の安定性が低下しやすい傾向にあります。

その結果、一定の回転域で走ると効率的ですが、ストップ&ゴーの多い市街地では燃費が低下しやすい傾向があります。

加えて、重厚なクランクシャフトと慣性の大きさも燃費に影響を及ぼす要因であり、これらがハーレー特有の乗り味を形成していると言えるでしょう。

🧩 Vツインエンジンの特徴図(概略)

シリンダーA

/\

/ \

---/----\--- クランク軸

\ /

\ /

\/

シリンダーB

(※90°ではなく45°の独特な角度で配置されることが多い)

排気量別に見る燃費の傾向

排気量が増えるほど、燃費は悪くなる傾向にあります。特にハーレーの場合、883ccのスポーツスター系と、1,868ccクラスのツーリングモデルでは5〜8km/L程度の差が出ることもあります。

さらに、排気量が増えることで必要な燃料噴射量が多くなり、燃焼室の容積も大きくなるため、1回の燃焼で消費するガソリンの量が増加します。

これにより、加速時や高速巡航時の燃費にも差が現れやすくなります。

また、排気量の大きいモデルはトルクが強く、重い車体を安定して走らせることができる一方で、発進時や停止前の減速時などに余分なエネルギーを消費しやすい傾向もあります。

特に都市部では信号や渋滞が多く、低速走行が続くため、排気量の大きなモデルほど燃費差が広がりやすくなるのです。

このように、排気量の違いは単なる数字の差ではなく、燃焼効率・トルク特性・走行環境によっても影響を受ける複合的な要素であり、ライダーの乗り方次第で結果が変わることも少なくありません。

📊 排気量別平均燃費(目安)

| 排気量クラス | モデル例 | 平均燃費(km/L) |

|---|---|---|

| 883cc | Iron 883 | 約22 |

| 1200cc | Forty-Eight | 約18 |

| 1746cc | Softail Slim | 約16 |

| 1868cc | Road King | 約15 |

カタログ値と実燃費の差が出るポイント

カタログ燃費は理想条件でのテスト値のため、実際の走行では約80〜90%程度になるのが一般的です。

特にハーレーは空冷エンジン特有の熱効率の影響や、ライダーの体格・積載量・走行環境などによって差が出やすいのが特徴です。

さらに、道路の勾配や風向き、使用するガソリンのオクタン価、さらには気温や湿度などの気象条件も燃費に影響します。

たとえば、真夏の渋滞でエンジン温度が上がると、燃焼効率が低下して実燃費が悪化する傾向があります。

一方、寒冷地ではエンジンの暖機に時間がかかるため、同様に燃費が落ちるケースが見られます。

また、タイヤの摩耗具合やチェーンの張り、さらにはライダーの走行リズムやアクセルワークの丁寧さによっても結果が変わります。

こうした要素を考慮すると、カタログ値との差が出るのは自然なことと言えるでしょう。定期的な点検やライディングスキルの見直しによって、この差を最小限に抑えることが可能です。

💡 実燃費を下げる主な原因

- アイドリング時間が長い(渋滞や信号待ちなど)

- 発進・停止が多い街乗り中心の走行

- オイルやタイヤ空気圧の管理不足による抵抗増加

- 重たい荷物や2人乗りによる車体負荷の増大

- 強風や寒暖差など外的条件による燃焼効率の低下

このように、ハーレーの燃費は「悪い」というよりも、エンジン特性と乗り方に左右されやすいと言えます。適切なメンテナンスや運転方法を意識することで、燃費を向上させることも十分可能です。

ハーレー主要モデル別の実燃費データ比較

プレミアバイクワールド・イメージ

ハーレーには多彩なモデルがあり、それぞれに異なるエンジン特性と燃費傾向があります。

ここでは代表的なシリーズごとに、実際の燃費データや特徴を紹介します。

スポーツスターシリーズの燃費と特徴

スポーツスターは、ハーレーの中でも比較的コンパクトで扱いやすいシリーズです。

軽快な車体と程よい排気量(883〜1200cc)が特徴で、街乗りからツーリングまで幅広く対応できます。

燃費は平均18〜22km/Lと、大排気量モデルに比べて良好な数値を記録します。

また、スポーツスターは多くのハーレー入門者に選ばれるモデルでもあり、取り回しのしやすさや維持費の安さも評価されています。

エンジンはトルクフルでありながらも扱いやすく、低中速域での加速がスムーズ。街中でのストップ&ゴーにも強く、燃料消費を抑えやすい点も魅力です。

さらに、軽量ボディと低重心設計によりコーナリング性能にも優れ、ワインディングロードでも安定した走行が可能です。

加えて、モデルによっては燃料タンク容量が異なるため、ツーリング向きや街乗り特化など用途に応じた選択肢が広がります。

こうしたバランスの良さが、スポーツスターをハーレーラインナップの中でも特に人気の高いシリーズにしています。

📊 スポーツスターシリーズ 燃費データ(平均値)

| モデル名 | 排気量 | 平均燃費(km/L) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Iron 883 | 883cc | 約22 | 軽量で街乗り向き |

| Forty-Eight | 1200cc | 約18 | 迫力のある加速と存在感 |

| Nightster | 975cc | 約20 | 新世代エンジンで効率的 |

ソフテイルシリーズの燃費と走行フィール

ソフテイルシリーズは、クラシックな見た目と現代的な走行性能を融合したモデル群です。

排気量は約1,746cc〜1,868ccで、燃費は15〜18km/L前後。重量のあるボディながらも、最新のMilwaukee-Eightエンジンにより、振動が少なく滑らかな走行を実現しています。

このエンジンは、空冷と油冷のハイブリッド冷却方式を採用しており、従来モデルよりも熱管理が向上。

長時間の走行でもパワーダウンが起こりにくく、結果的に燃費効率の安定にもつながっています。

さらに、ソフテイルはサスペンション構造にも特徴があり、リアショックがフレーム下に隠された独自の設計を採用しています。

これにより、クラシックなリジッドスタイルを維持しながらも、現代的な快適性を両立。長距離走行でも疲労が少なく、一定速度での巡航時に燃費が向上する傾向があります。

また、モデルによってハンドルポジションやシート高が異なるため、ライダーの体格や走り方に合わせた選択が可能です。

また、長距離ツーリングにおいても安定した走行性能を発揮し、低回転域でのトルクの太さが燃費の安定に寄与しています。

ソフテイルシリーズはその名の通り“しなやかな乗り味”が特徴で、重厚感のある走りと同時に、一定の速度でゆったりと流すようなクルージングで最も効率よく燃料を使うことができます。

📈 ソフテイルシリーズ 燃費目安

| モデル名 | 排気量 | 平均燃費(km/L) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Softail Slim | 1746cc | 約16 | クラシックな外観と安定感 |

| Fat Boy 114 | 1868cc | 約15 | 高トルクエンジンで重厚な加速 |

| Low Rider S | 1868cc | 約17 | スポーティな走行性能 |

ツーリングモデルの燃費と長距離性能

ツーリングモデルは、その名の通り長距離走行を目的として設計されています。

排気量は1,868ccクラスが主流で、平均燃費は14〜17km/L。

一見すると燃費は低めですが、長距離での安定性と快適性は他のシリーズを圧倒します。

これらのモデルは、長距離を一日中走っても疲労を最小限に抑えるよう設計されており、重い車体にもかかわらず直進安定性と風防性能に優れています。

ライダーだけでなく、同乗者の快適性も考慮された設計が特徴です。

クルーズコントロールや大型ウインドシールドなど、燃費よりも快適性を重視した装備が充実しています。

さらに、大容量の燃料タンク(約22〜23L)を備えているため、一度の給油で300km以上の走行が可能なモデルもあります。

また、高速巡航時には一定回転数を維持できるため、意外にも燃費が安定する傾向があります。

加えて、エンジンの回転抑制制御やトラクションコントロールが搭載された最新モデルでは、不要なエネルギーロスを防ぐ仕組みも採用されており、長距離走行時の燃費をさらに改善しています。

📊 ツーリングモデル 燃費データ

| モデル名 | 排気量 | 平均燃費(km/L) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Road King | 1868cc | 約15 | 王道ツアラーモデル |

| Street Glide | 1868cc | 約16 | 快適装備が充実した人気モデル |

| Ultra Limited | 1868cc | 約14 | フル装備の最上位モデル |

ストリートモデルの燃費と街乗り実用性

ストリートシリーズは、都市部での使い勝手を重視した設計です。排気量は750cc前後とコンパクトで、燃費は20〜25km/Lと非常に良好です。

軽量なボディと扱いやすいポジションにより、初心者や女性ライダーにも人気があります。

さらに、都市の渋滞や短距離移動が多い環境でも扱いやすく、日常使いに特化した実用性の高さが魅力です。

コンパクトながらもハーレーらしい鼓動感をしっかりと感じられる設計となっており、燃費性能と個性を両立しています。

特に「Street 750」は、その名の通り街中での機動性に優れ、日常の足としても活躍します。

エンジンは水冷Vツインを採用しており、安定した燃焼効率を維持します。この水冷システムにより、夏場の渋滞時でも熱ダレしにくく、パフォーマンスを一定に保つことができます。

また、アクセルレスポンスが滑らかで、低速でも安定したトルクを発揮するため、初心者でも安心して操作できます。

さらに燃費性能に優れたギア比設計により、市街地でも高速でも効率的な走行が可能です。

こうしたバランスの良さが、ストリートシリーズを“実用と楽しさを両立したハーレー”として人気を集める理由となっています。

📈 ストリートシリーズ 燃費データ

| モデル名 | 排気量 | 平均燃費(km/L) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Street 750 | 749cc | 約25 | 軽快で燃費性能が高い |

| Street Rod | 749cc | 約23 | スポーティなハンドリング |

電動モデル「LiveWire」の燃費(航続距離)

ハーレー初の電動モデル「LiveWire」は、従来のガソリンモデルとは異なり、燃費ではなく航続距離で性能を評価します。

フル充電での航続距離は約150〜235kmとされ、日常の通勤や街乗りに十分対応可能です。

さらに、走行モードによってパフォーマンスと航続距離を調整できるシステムを搭載しており、「スポーツ」「レンジ」「レイン」など複数の設定から選択が可能です。

これにより、ライダーはシーンに合わせて効率を最適化できます。

加速性能は非常に高く、0→100km/hをわずか3秒台で達成。瞬時のトルク発生によって、ガソリンエンジンでは味わえないリニアな加速感を実現しています。

また、静音性にも優れており、電動特有の「ウィーン」というモーターサウンドは未来的な印象を与えます。

回生ブレーキシステムを搭載しており、減速時にエネルギーを再利用することで航続距離を延ばす仕組みです。

さらに、スマートフォン連携機能を活用すれば、充電状態や航続距離をリアルタイムで確認でき、遠出時の安心感を高めています。

⚡ LiveWire 航続距離・性能データ

| モード | 航続距離 | 充電時間(急速) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 市街地走行 | 約235km | 約1時間 | ブレーキ回生が効率的 |

| 高速巡航 | 約150km | 約1時間 | パワフルな加速性能 |

このように、ハーレーの燃費はモデルによって大きく異なります。用途や走行環境に合わせて最適なシリーズを選ぶことで、「燃費の悪さ」を感じることなく、ハーレー本来の走りを楽しむことができます。

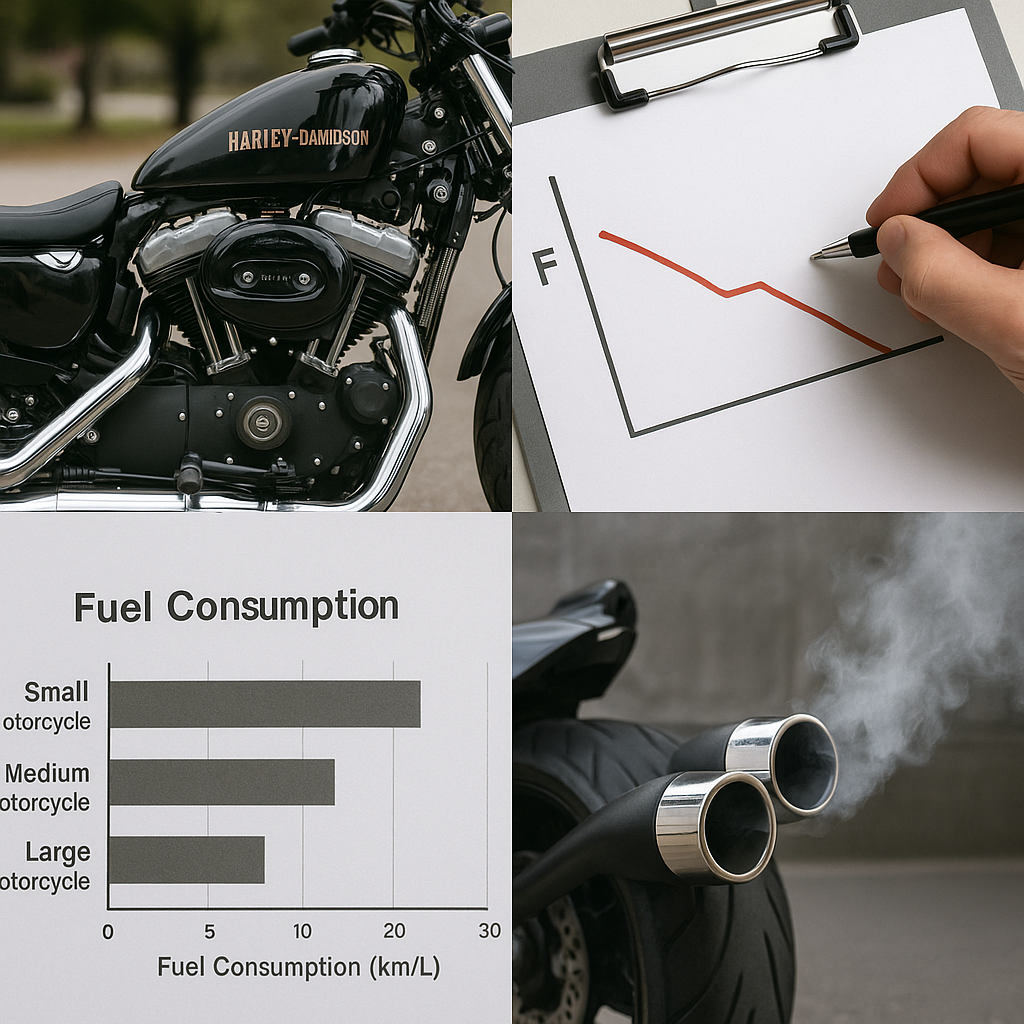

燃費を左右する乗り方とメンテナンスのコツ

プレミアバイクワールド・イメージ

ハーレーの燃費はエンジンの種類や排気量だけでなく、ライダーの乗り方や日頃のメンテナンスでも大きく変化します。

ここでは、日常的に意識することで燃費を改善できる具体的なポイントを紹介します。

アイドリング時間を減らす工夫

ハーレーはトルクが太く、アイドリング時の燃料消費も比較的多めです。

そのため、信号待ちや渋滞中に長くアイドリングを続けると、意外と燃費を悪化させる原因になります。

特に夏場はエンジン温度が上昇しやすく、無駄な燃料消費だけでなく熱ダレのリスクも増します。

さらに、アイドリング中は潤滑油の温度上昇やエンジン内部の酸化も進みやすく、長期間続けることでオイルの劣化や燃焼効率の低下を引き起こします。

冬場においても、必要以上に暖気運転を行うと燃料が無駄に消費され、平均燃費を悪化させる結果につながることがあります。

また、都市部での走行では信号や渋滞が多いため、意識的にアイドリング時間を減らすことが重要です。

例えば、停止が1分以上続く場合は一時的にエンジンを止めるだけでも年間で数リットル単位の燃料節約が見込めます。

これに加え、エンジン停止・再始動をスムーズに行うために、バッテリーやセルモーターの状態を良好に保っておくことも大切です。

⛽ アイドリング時間を減らすポイント

| 状況 | 対応策 |

|---|---|

| 長い信号待ち | 一時的にエンジンを切る(停止時間が1分以上の場合) |

| 渋滞 | ニュートラルでエンジン回転数を下げる |

| 暖気運転 | 長時間のアイドリングは避け、走行しながらエンジンを温める |

短時間でもこのような工夫を積み重ねることで、年間で見れば数リットル単位の燃料節約につながります。

ギアチェンジとエンジン回転数の最適化

ハーレーは低回転トルクを得意とするエンジン設計のため、高回転まで引っ張る走り方は燃費に不利です。

エンジン回転数を2,000〜3,000rpm程度に保ち、早めのギアチェンジを心がけると、燃費が安定します。

この回転域ではトルクの立ち上がりが滑らかで、エンジン内部の燃焼効率も最も高く保たれるため、パワーと燃費のバランスが最適化されます。

また、急加速や急発進を避けることも重要で、アクセル操作を丁寧に行うことで燃料噴射量を抑え、エンジンの負担を軽減することができます。

さらに、長距離ツーリングでは一定の速度を保ち、ギアチェンジを少なくすることが燃費改善に効果的です。

エンジンを必要以上に回さないように心がけることで、振動も減り快適性が向上します。

一方で、無理に高いギアで走行しすぎると、エンジンに負荷がかかり逆効果になることもあるため、スムーズな回転域を維持することが大切です。

走行環境に応じて適切にシフトダウンし、トルクを活かしたリズムのある走りを意識することで、結果的に燃費も安定しやすくなります。

📈 回転数別 燃費の目安(目安値)

| 回転数 | 状況 | 燃費傾向 |

|---|---|---|

| 1,500rpm以下 | エンジン負荷が大きく非効率 | 悪化 |

| 2,000〜3,000rpm | トルクが安定し効率的 | 改善 |

| 3,500rpm以上 | 回転数上昇で燃料消費増加 | 悪化 |

タイヤ空気圧と燃費の関係

タイヤの空気圧は燃費に直接関係します。空気圧が低いとタイヤの接地面が増え、転がり抵抗が大きくなり燃料を多く消費します。

特にハーレーのような重量級バイクでは、わずかな空気圧低下でも走行抵抗が大きく変化し、燃費に直結します。

また、低圧状態が続くとタイヤの偏摩耗や変形を招き、結果としてメンテナンスコストも上がるリスクがあります。

逆に空気圧が高すぎるとグリップ力が低下し、安定性を損なう恐れがあります。

さらに、過剰な空気圧は振動を増やし、乗り心地を悪化させるほか、路面追従性を低下させてコーナリング時の安全性にも影響します。

このため、走行環境や気温の変化を考慮しながら、常に適正値を維持することが重要です。

🚴♂️ 空気圧の管理目安

| タイヤ位置 | 推奨空気圧(参考) | 点検頻度 |

|---|---|---|

| フロント | 約2.3〜2.5 bar | 月1回以上 |

| リア | 約2.6〜2.9 bar | 月1回以上 |

定期的に空気圧をチェックし、適正値を維持することで燃費だけでなく安全性も向上します。

定期点検で燃費が改善する理由

燃費はエンジンオイルやスパークプラグ、エアフィルターなどの劣化によっても悪化します。

特にハーレーは空冷エンジンを採用しているモデルが多く、オイルの劣化が早い傾向にあります。

空冷エンジンは熱を外気で冷ますため、走行中の気温や環境に大きく左右されやすく、油温が高い状態が続くとオイルの粘度低下が進行し、潤滑性能が損なわれます。

これにより、金属摩耗や燃焼室内のカーボン蓄積が進み、結果的に燃費が落ちてしまいます。

さらに、スパークプラグの電極摩耗やエアフィルターの目詰まりも吸気効率を下げ、燃焼バランスを崩す原因になります。

エンジン内部の摩擦が増えると燃焼効率が下がり、燃費が低下します。定期的にオイル交換を行うことで、エンジンの潤滑性能を維持し、燃費の改善につながります。

また、オイルフィルターの同時交換や、高品質な合成油の使用も有効です。これらを組み合わせることで、エンジンの保護性能を高め、長期的な燃費安定を実現することができます。

🧰 燃費改善に効果的な定期点検項目

| 点検項目 | 推奨サイクル | 改善効果 |

|---|---|---|

| エンジンオイル | 3,000〜5,000kmごと | 燃焼効率の維持 |

| エアフィルター | 10,000kmごと | 吸気効率の向上 |

| スパークプラグ | 15,000kmごと | 点火効率の改善 |

| チェーン・ベルト張り調整 | 5,000kmごと | 駆動ロス軽減 |

燃費を伸ばすおすすめメンテナンス方法

最後に、日常的に取り入れられる燃費改善のメンテナンス方法を紹介します。

これらは手軽に実践でき、長期的に見ると燃費性能の安定化に大きく寄与します。

さらに、これらのメンテナンスを継続的に行うことで、エンジンや駆動系の寿命を延ばすことにもつながります。

燃費向上という経済的なメリットだけでなく、愛車を長く快適に乗るための基礎としても非常に重要です。

🔧 燃費を良くする実践的メンテナンス

- チェーン(またはベルト)の潤滑を常に良好に保ち、摩擦抵抗を最小限に抑える

- タイヤの摩耗状態をこまめにチェックし、偏摩耗を防ぐことで走行効率を高める

- エンジン洗浄剤を定期的に使用し、燃焼室内のカーボンやスラッジを除去して燃焼効率を維持する

- 燃料添加剤でカーボン蓄積を防ぎ、インジェクターの噴射性能を保つ

- バッテリー電圧を安定させ、点火性能を維持することで始動性と燃焼バランスを最適化する

- エンジンマウントやスロットルケーブルの調整も定期的に行い、振動ロスを軽減する

これらを意識的に行うことで、ハーレーの持つパワフルさを損なうことなく、燃費を最大限に引き出すことができます。

また、日常的な点検を習慣化することで、走行中の異音や異常振動を早期に察知し、結果的に修理コストの削減にもつながります。

これらを意識的に行うことで、ハーレーの持つパワフルさを損なうことなく、燃費を最大限に引き出すことができます。

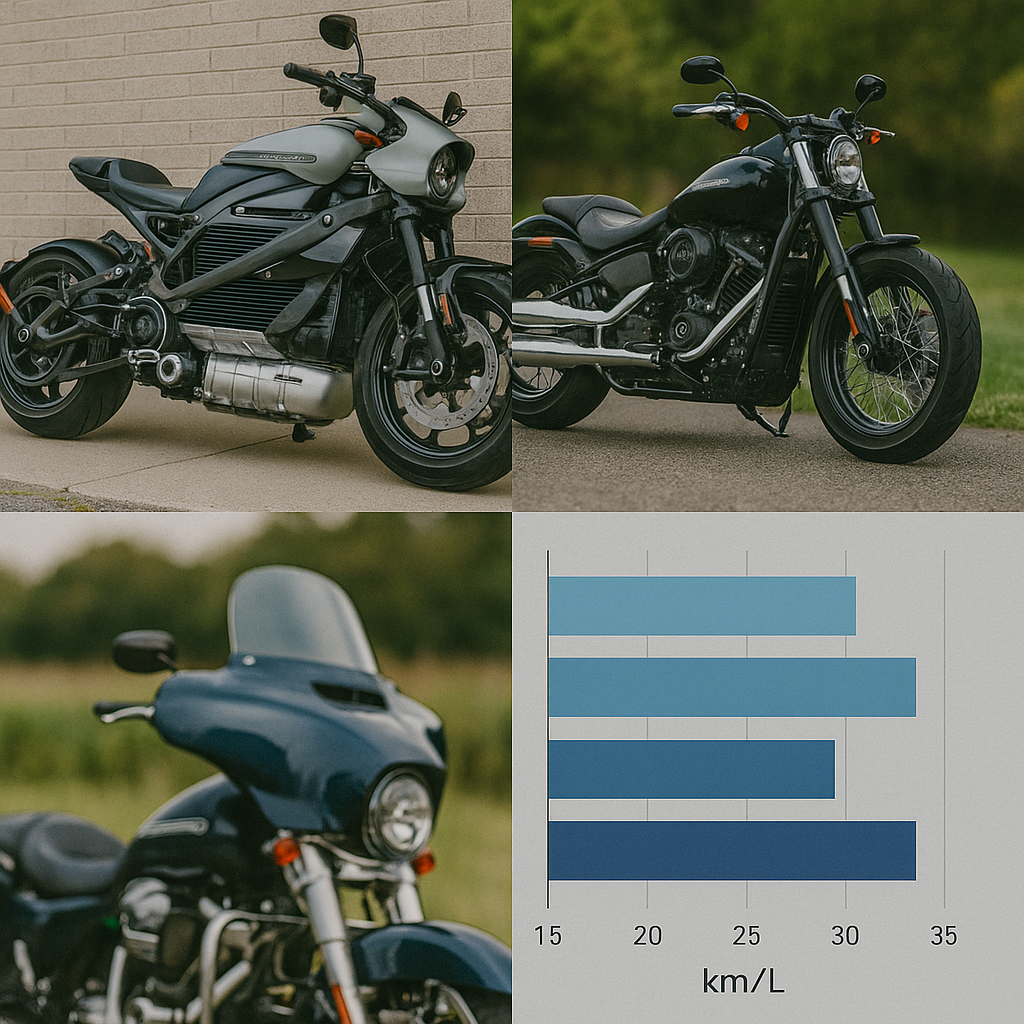

ハーレー燃費を他メーカーと比較してみた

プレミアバイクワールド・イメージ

ハーレーの燃費はしばしば「悪い」と言われがちですが、実際には他の大型バイクと比べるとどの程度の差があるのでしょうか?

ここでは、国産メーカーやヨーロッパブランドと比較しながら、ハーレーの燃費性能を客観的に見ていきます。

国産大型バイクとの燃費比較

日本の主要メーカー(ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ)は、燃費効率を重視した設計が多く見られます。

特に最新のインジェクションシステムや軽量フレーム構造、エンジン内部摩擦の低減技術などが採用され、平均燃費は20〜28km/L前後が一般的です。

さらに電子制御スロットルやアイドリングストップ機能を搭載するモデルも増え、環境性能と燃費の両立が進んでいます。

一方で、ハーレーは15〜20km/L程度とやや劣りますが、エンジン排気量や重量、トルク特性、そして空冷Vツインエンジン特有の構造を考慮すれば妥当な範囲といえます。

加えて、ハーレーは燃費よりもトルク感や乗り味を重視する設計思想のため、他のメーカーと単純比較するのではなく、「走りの質」も含めた評価が重要です。

結果として、国産バイクは効率的で扱いやすい一方、ハーレーは独自のキャラクターと鼓動感を楽しむためのバイクといえるでしょう。

🏍️ 燃費比較表(平均値)

| メーカー | 代表モデル | 排気量 | 平均燃費(km/L) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ハーレーダビッドソン | Softail Slim | 1746cc | 約16 | トルク重視の大排気量 |

| ホンダ | CB1300 Super Four | 1284cc | 約22 | 高回転域での伸びが優秀 |

| カワサキ | Z900RS | 948cc | 約24 | 軽量設計で燃費良好 |

| ヤマハ | MT-09 | 890cc | 約25 | 3気筒エンジンで効率的 |

ヨーロッパメーカー(BMW・ドゥカティ)との違い

BMWやドゥカティなどのヨーロッパメーカーは、性能と快適性を高次元で両立させる設計思想を持っています。

BMWのボクサーエンジンはトルク特性が滑らかで、燃費は20〜23km/Lほど。独特の水平対向構造によって車体バランスが優れ、高速巡航時の安定性と低燃費性能を両立しています。

また、電子制御スロットルやライディングモード切り替え機能によって、燃費を走行状況に合わせて最適化できる点も特徴です。

一方、ドゥカティはスポーツ志向が強く、17〜21km/L程度が平均値です。高回転型エンジンのため街乗りでは燃費が落ちやすい傾向がありますが、ツーリング時には電子制御による燃料マッピングで効率的な燃焼が行われ、性能とのバランスを取っています。

さらに、エンジン冷却技術や軽量化設計も進化しており、年々燃費は改善傾向にあります。

ハーレーの燃費はこの中間に位置しており、低回転域での安定性や鼓動感を重視する設計による特性の違いが見られます。

ヨーロッパメーカーが「効率とパフォーマンス」を追求しているのに対し、ハーレーは「体感と情緒」を重視しており、燃費数値よりも乗り味やトルク感に価値を見出す設計思想が際立っています。

📊 ヨーロッパメーカーとの比較

| メーカー | 代表モデル | 平均燃費(km/L) | 備考 |

|---|---|---|---|

| BMW | R1250GS | 約22 | 高速巡航時の燃費が安定 |

| Ducati | Monster 1200 | 約18 | スポーツ走行時は燃費悪化傾向 |

| Harley-Davidson | Road King | 約15 | 重量と排気量に比例した燃費性能 |

燃費だけでは測れないハーレーの魅力

燃費という数字だけを比較するとハーレーは不利に見えますが、その魅力は単なる燃費効率では測れません。

大排気量Vツインによる重厚な鼓動感、低速トルクの太さ、そして独特のサウンドと存在感は、他メーカーでは得られない「体験型の走り」を提供します。

走行中に感じる微細な振動やエンジンの鼓動、アクセルを開けた瞬間の反応など、すべてがライダーとの一体感を生み出す重要な要素です。

さらに、ハーレーは“移動手段”というよりも“時間を楽しむ乗り物”としての価値を持っています。

長距離ツーリングでの安定感、街中での存在感、カスタムの自由度などが、乗るほどに愛着を深めてくれます。

また、燃費が多少劣っても、その分ライダーに与える感動や所有満足度が非常に高く、数字以上の価値を感じることができるのです。

燃費の数字以上に、走行の満足感や乗っている時間の充実感がハーレー最大の魅力です。

🪶 比較まとめ(燃費以外の魅力)

| 評価項目 | ハーレー | 国産バイク | ヨーロッパバイク |

|---|---|---|---|

| 走行フィール | 重厚で力強い | スムーズで軽快 | スポーティで俊敏 |

| 振動 | 多いが味がある | 少なく静か | ほどよく刺激的 |

| サウンド | 独特の鼓動音 | 静粛性重視 | 高音でレーシー |

| デザイン性 | クラシカル | 機能的 | モダン |

維持費・燃料費トータルでのコスパ比較

燃費以外にも、メンテナンスや税金、消耗品交換コストを考慮すると、ハーレーは総コストがやや高くなります。

特にオイル量が多く、交換費用が国産車の約1.5倍になることもあります。

加えて、タイヤやブレーキパッドの摩耗が早い傾向にあり、重量車ならではの消耗品コストが発生します。

また、車検時の整備費用も比較的高額になりやすく、長期的に見ると維持費は国産モデルよりも増える傾向にあります。

しかし、ハーレーはメンテナンス性が高く、パーツ供給やアフターマーケットの充実により、長期所有には有利な側面もあります。

純正・社外問わず交換パーツが豊富で、自分のスタイルに合わせたカスタムも容易です。

さらに、ハーレーは構造がシンプルで整備しやすく、オーナー自ら手を加える「DIYメンテナンス文化」が根付いている点も大きな特徴です。

結果的に、初期費用はかかっても、長年乗り続けるほど愛着と経済的メリットが増していく、独特の“育てる楽しみ”を持つバイクといえます。

💰 年間維持費比較(概算)

| メーカー | 年間燃料費(1万km想定) | 年間整備費 | 合計コスト(概算) |

|---|---|---|---|

| ハーレーダビッドソン | 約8〜9万円 | 約6万円 | 約15万円前後 |

| ホンダ | 約6万円 | 約4万円 | 約10万円前後 |

| BMW | 約7万円 | 約5万円 | 約12万円前後 |

燃費よりも重視すべき「走る楽しさ」とは

最終的に、バイクの価値は“燃費”という数字だけでは語れません。ハーレーの魅力は、走るたびに感じる鼓動感や、風を切る一体感にあります。

その独特のエンジン音や振動は、ただの移動を超えた「体験」そのものであり、ライダーに深い充足感をもたらします。

アクセルをひねった瞬間に伝わる重厚なトルク、路面を感じながら進むダイレクトな感覚は、数字では測れないハーレーならではの醍醐味です。

また、ハーレーに乗るということは、単なる燃費効率ではなく“ライフスタイル”を選ぶことでもあります。

ツーリング先での出会いや仲間との時間、カスタムによる個性の表現など、すべてが「走る楽しさ」の一部として積み重なっていきます。

たとえ燃費が多少劣っても、心を満たす「走る喜び」がハーレーの本質です。

自分のライフスタイルに合った乗り方を選ぶことが、最も効率的で満足度の高い「燃費の良さ」と言えるでしょう。

ハーレー燃費を良くするための実践テクニック

プレミアバイクワールド・イメージ

ハーレーの燃費を少しでも良くしたいと考えているライダーは多いでしょう。実は、乗り方や日常のちょっとした工夫次第で燃費を大きく改善することが可能です。

ここでは、ハーレーのパフォーマンスを損なわずに燃費を伸ばすための実践的なテクニックを紹介します。

低回転キープでスムーズに走る

ハーレーのVツインエンジンは低回転域で最大トルクを発揮する設計になっています。

そのため、無理に高回転まで引っ張らず、2,000〜3,000rpm前後を目安に走行することで効率的な燃焼が可能になります。

低回転をキープすることで、燃料噴射量を抑え、結果的に燃費が向上します。

また、ギアチェンジを早めに行うことでエンジン負荷を減らし、振動も少なくなるため快適な走行にもつながります。

さらに、低回転走行はエンジンの寿命を延ばすというメリットもあります。

高回転を多用すると内部摩耗や熱の蓄積が進みやすく、オイル劣化を早めてしまうことがありますが、穏やかな回転域を維持すればこれらの負担を軽減できます。

また、ハーレー特有の鼓動感をじっくり味わえるのも低回転走行の魅力であり、燃費と楽しさを両立する理想的な走り方といえます。

慣れてくると、エンジン音や振動から最適なギアチェンジのタイミングを感じ取れるようになり、よりスムーズで安定したライディングを楽しむことができるでしょう。

📈 低回転走行の燃費改善効果(目安)

| 走行スタイル | 回転数 | 平均燃費(km/L) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 高回転重視 | 3,500rpm以上 | 約15 | スポーティだが燃料消費多め |

| 低回転走行 | 2,000〜2,500rpm | 約19 | 安定した燃費を実現 |

信号待ち時のエンジン管理法

ハーレーはアイドリング中の燃料消費が大きく、停止時間が長いほど燃費が悪化します。

特に排気量が大きいモデルほどこの傾向は顕著で、たとえわずかな時間でも信号待ちが続くと、燃料消費が意外にかさむことがあります。

信号待ちや渋滞時には、ニュートラルに入れて回転数を下げる、または長時間の停止ではエンジンを一時停止するのが効果的です。

アイドリングを少しでも減らすことで、燃料節約だけでなくエンジン内部のカーボン蓄積を防ぐことにもつながります。

また、気温の高い季節や渋滞が多い都市部では、エンジンの熱がこもりやすく、オーバーヒートやオイル粘度低下のリスクも増します。

特に夏場はエンジンの熱がこもりやすいため、熱ダレを防ぐ意味でもこまめなエンジン管理が重要です。

風通しの悪い場所での長時間停止を避け、休憩時にはできるだけ日陰や風のある場所に停車するなど、熱対策を意識することでエンジンコンディションを良好に保てます。

🧊 アイドリング燃料消費の目安

| 停止時間 | 燃料消費量(ml) | 対策例 |

|---|---|---|

| 約1分 | 約15〜20ml | ニュートラルにして回転数を下げる |

| 約3分以上 | 約50ml以上 | 一時的にエンジンを切る |

燃費向上に効くカスタムパーツ

カスタムと聞くと性能アップや外観を重視するイメージがありますが、燃費改善を目的としたパーツも多く存在します。

特にハイフローエアクリーナーや**燃調コントローラー(フューエルマネージャー)**は、燃焼効率を改善し、燃料の無駄を減らす効果があります。

これらのパーツを導入することで、エンジン内部での空気と燃料の混合がより最適化され、結果的に同じ出力でも少ない燃料で走行できるようになります。

また、エンジンレスポンスも向上するため、発進や加速時のストレスが軽減されるという副次的な効果も得られます。

さらに、軽量ホイールや低抵抗タイヤに変更することでも、走行抵抗が減り燃費改善に寄与します。

これらのパーツは車体全体のバランスにも影響し、旋回性能やブレーキング性能を高める効果もあるため、安全性と燃費の両立が可能です。

最近では、環境対応を意識したエコタイヤや低粘度のエンジンオイルなども登場しており、こうした組み合わせによって2〜3km/Lの改善が期待できるケースもあります。

燃費を意識したカスタムは、単に燃料を節約するだけでなく、ハーレーの性能をより洗練させるチューニングとして楽しむことができるのです。

🔧 燃費向上カスタム例

| カスタム内容 | 効果 |

|---|---|

| ハイフローエアクリーナー | 吸気効率を高め燃焼を最適化 |

| 燃調コントローラー | 空燃比を適正化し無駄な噴射を防止 |

| 軽量ホイール | 慣性抵抗を軽減し燃費改善 |

| ローフリクションオイル | エンジン内部摩擦を軽減 |

ツーリング前に見直すチェックポイント

長距離ツーリングでは、ちょっとした点検の有無で燃費が大きく変わります。

特にハーレーのような重量のあるバイクでは、わずかな整備不足が燃料消費に直結します。

例えば、タイヤ空気圧の低下は転がり抵抗を増大させ、1回のツーリングで数km/Lの燃費差を生むこともあります。

また、チェーン・ベルトの張りが緩んでいると動力伝達効率が低下し、加速時のエネルギーロスにつながります。

さらに、エンジンオイルの劣化や汚れは内部摩擦を増やし、燃費悪化だけでなくエンジン寿命を縮める原因にもなります。

出発前にこれらをしっかりとチェックしておくことで、安定した走行と燃費維持の両立が可能です。

さらに、長距離を走る場合はタイヤ温度や空気圧の変化、ブレーキの引きずりなどを途中休憩時に再確認すると、トラブルの未然防止にも役立ちます。

また、積載量も燃費に大きく影響するため、不要な荷物を省き、重心バランスを考慮したパッキングを意識することが重要です。

こうした小さな習慣の積み重ねが、最終的には長距離での燃費改善に直結します。

🛠️ ツーリング前の燃費チェックリスト

- タイヤ空気圧を適正値に調整(フロント2.3bar/リア2.7bar目安)

- チェーン・ベルトの張りを確認し、潤滑を実施

- オイル量・状態を確認(汚れがある場合は交換)

- ブレーキ引きずりがないかチェック

- 荷物は必要最低限にして軽量化を意識

- 途中休憩で空気圧・油温の再確認

- ライダーの体調や集中力も含めて出発前に最終チェック

日常的にできる燃費アップ習慣

燃費を維持するためには、日常の運転習慣も非常に重要です。

アクセルを急に開けない、不要なアイドリングを避ける、定期的なメンテナンスを怠らない、こうした小さな積み重ねが最終的に大きな差になります。

また、アクセルやブレーキ操作を滑らかにすることで、燃料の無駄な消費を防ぐと同時にタイヤやブレーキの寿命を延ばすことにもつながります。

発進時は特に燃料消費が多いため、スロットルを一定に保ちながら徐々に速度を上げるよう意識すると効果的です。

さらに、短距離移動の繰り返しはエンジンが十分に温まりきらず、燃費悪化の原因となります。

エンジンが冷えた状態では燃料の噴射量が増え、潤滑効率も下がるため、同じ距離でも多くの燃料を消費します。

そのため、なるべく一度の走行距離を長めに取り、エンジンが適温に達した状態を保つことが重要です。

加えて、出発前に暖機運転を短時間行うことで、燃焼効率を安定させることもできます。

日々のちょっとした意識が、結果的に大きな燃費改善とマシンコンディションの維持に繋がります。

🌿 燃費改善につながる日常習慣(例)

| 習慣 | 効果 |

|---|---|

| アクセル操作を丁寧に行う | 無駄な燃料噴射を防ぐ |

| 不要なアイドリングを控える | 燃料消費と熱ダレ防止 |

| 定期的にオイル交換を実施 | エンジン内部摩擦を軽減 |

| 短距離走行を減らす | エンジン効率を維持 |

まとめ|燃費だけで判断できないハーレーの魅力

ハーレーの燃費は決して“悪い”だけではなく、乗り方や整備によって十分に改善できます。

さらに、燃費を意識した運転技術を磨くことで、性能を引き出しながらも効率的に走ることが可能になります。

しかし、ハーレーの魅力は単なる燃費効率を超えた「感性の乗り物」であるという点にあります。

その鼓動感や独特のトルク感、低速での余裕ある走りは、数字では計れない深い満足感をライダーにもたらします。

走るリズムや鼓動感、そしてライダー自身のスタイルが燃費以上の価値を生み出します。

また、長年乗り続けることでマシンとの一体感が増し、整備やチューニングを通じて「自分だけのハーレー」に仕上げていく過程も大きな魅力です。

効率だけでなく、「走る楽しさ」を感じながら自分なりの最適な燃費バランスを見つけることこそ、ハーレーを真に楽しむコツです。

さらに言えば、燃費の良さとは単なる数字ではなく、“いかに心地よく、長く走れるか”という体験の指標でもあるのです。