プレミアバイクワールド・イメージ

「CBR1000RR-R 勝てない」そのフレーズの88%、もしくはそれ以上は、サーキットで負けを感じた時の痛みや悩み。「こんなはずじゃない」、「自分が悪いのか」、そんな深い想いにとらわれる前に、この記事を読んでほしい。

CBR1000RR-R FIREBLADE SP は間違いなく現代スーパースポーツ機の頂点にいるマシンだ。しかし、その性能を十分に生かせるためには、相対する技術力やセッティングが要求されるのも事実。ただの「スピードに優れたバイク」ではなく、「貴族の駆る形」ともいうべき。

この記事では、なぜCBR1000RR-Rで勝てないのかを分析し、よくある失敗のパターンや要因を読み解き、そこからどう改善していけば、この機体と真に合わせるようなライドができるのかを述べていきます。

「勝てない」という語感から、「分かった」、「勝てる」へ。 貴族CBRを駆りこなす道は、ここから始まります。

この記事のポイント

- CBR1000RR-Rに乗っても他のバイクに勝てない理由を探している

- 自分のライディングスキルに問題があるのか知りたい

- セッティングやカスタムによる差が勝敗に関係しているのか気になっている

- 他のライダーがどうやってCBR1000RR-Rで勝っているのかを参考にしたい

- CBR1000RR-Rの性能や扱い方について詳しく理解したい

CBR1000RR-Rが勝てない理由とは?

プレミアバイクワールド・イメージ

ライダーとバイクの特性の不一致

CBR1000RR-Rは高性能なスペックを誇り、現代のスーパースポーツバイクの中でも群を抜いたパワーと加速性能を備えています。しかし、その潜在能力を完全に引き出すには、単に腕が良いだけではなく、ライダーがバイクの特性を深く理解し、フィジカル・メンタルの両面で適応する必要があります。

特にパワーの立ち上がりや車体の挙動のクセに対応できないと、むしろコントロールが難しくなり、ライディングが不安定になります。勝てない原因の一つとして指摘されるのが、こうしたバイク側の挙動とライダーのスタイルや習熟度の間にギャップがある点であり、たとえ高性能なバイクであっても、乗り手との相性やテクニックのレベルによっては思うような結果が得られないのです。

設計やモードが影響する性能

CBR1000RR-Rはサーキットでのタイムや勝敗といった成績を重視した設計思想を基に開発されており、エンジン特性や空力性能、フレーム剛性など、あらゆる面でスピードとパフォーマンスを優先した構造となっています。

突出したパワーを描き出すことが可能で、理論的には非常に優れたラップタイムを記録するポテンシャルを備えています。しかし、実際の走行では、モード設定によってはそのパワーがライダーの制御を超えてしまう場面も存在します。

特に「高調性モード」と呼ばれるような高出力を解放する設定では、スロットルレスポンスやトルク特性が非常に鋭くなり、ライダーが反応しきれず挙動を乱す可能性も高まります。

初心者はもちろん、ある程度経験を積んだ中級者にとってもこのモードは難易度が高く、適切な操作と深い理解が求められます。こうした設計とモードの難しさが、レースで本来の性能を引き出せずに終わってしまう原因の一つとされており、バイクの性能を活かすためにはその特性に合った緻密なセッティングとライダーのスキル向上が不可欠です。

レースでのパフォーマンスと圧倒的パワー

バイクとしてのポテンシャルは非常に高く、スペック上でも他車を圧倒する数値を誇るCBR1000RR-Rですが、実際のレースの現場では、必ずしもその能力が勝利に直結するわけではありません。

特に、トラクションのかかり具合やタイヤの温まり方、天候や路面状況といった変数が絡むレース環境下では、その圧倒的なパワーが逆に制御の難しさを生み出すことがあります。

特に立ち上がり加速時にホイールスピンが起きやすかったり、ブレーキングでの前荷重のバランスを取るのが難しかったりと、細かな挙動を乗り手がしっかり把握しておく必要があります。結果として、マシンのポテンシャルを持て余してしまうことが多く、それが「勝てない」と感じる主な原因となっているのです。

CBR1000RR-Rの旋回性能を理解する

プレミアバイクワールド・イメージ

コーナリングとサスペンションの関係

旋回性能はCBR1000RR-Rの一つの大きな特長であり、特に高速コーナーでの安定性とシャープな切り返し性能に優れています。しかしながら、その効果はコーナーでの走行ラインの選び方やライダーの操作と密接に関係しており、さらにサスペンションの調整によって挙動が大きく変化します。

フロントの沈み込み具合やリアの反発速度、ダンパー設定のバランスなど、微細なセッティングの違いが車体の安定性やトラクションのかかり方に直結します。特に、旋回中にしっかりとリアにトラクションがかかるようなセッティングができていないと、進入速度が高くても立ち上がりで失速する結果になりがちです。

サスペンション設定を正確に理解し、自分の走行スタイルと路面状況に合わせて適切に調整することが、CBR1000RR-Rの旋回性能を最大限に発揮するためには極めて重要です。

ライディングスタイルの重要性

同じCBR1000RR-Rでも、乗り手によってその性能の発揮のされ方は大きく異なります。ライダーの体重配分、コーナー進入時の姿勢、ブレーキのかけ方、さらにはスロットルの開け方ひとつを取っても、わずかな差が旋回性能に大きな影響を及ぼします。

特に、旋回性能を最大限に引き出すには、ブレーキングポイントを正確に見極め、スムーズな荷重移動を行いながら、タイヤのグリップを失わずにスロットルエントリーへと繋げていく繊細な操作が求められます。

これらの動作を丁寧かつ確実に行うことで、バイク本来の性能が開花し、スムーズかつスピード感のあるコーナリングが可能になります。そのため、ただバイクに乗るのではなく、自分自身のライディング技術を見直し、改善を重ねていくことが、CBR1000RR-Rを自在に操るための鍵となります。

最高のポジションを見つけるための調整

ハンドルの高さやステップの位置、ストムの設定など、細部にわたるポジションの調整は、CBR1000RR-Rの性能を引き出す上で非常に重要です。これらのセッティングがライダーの体型やスタイル、走行するコースの特性にしっかりとマッチしていれば、車体との一体感が生まれ、加速・減速・旋回の各場面での操作が格段にしやすくなります。

たとえば、ハンドルがほんの数ミリ高くなるだけで前傾姿勢の取りやすさが変わり、長時間のライディングでの疲労軽減にも繋がります。また、ステップの位置を調整することでコーナリング時のニーグリップや荷重移動のしやすさが改善され、バイクの反応がより直感的になります。

ストムやタンクパッドといった補助装備も含め、細やかな調整を行うことでライダー自身の動きが無駄なく車体に伝わり、CBR1000RR-Rの本来のポテンシャルを存分に発揮できるようになるのです。

リミッターカットの影響を探る

プレミアバイクワールド・イメージ

最高速と出力の関係

リミッターカットを行うことでCBR1000RR-Rの最高速と出力性能は確実に向上する可能性があります。リミッターにより制限されていたエンジンの回転数が開放されることで、トップスピードはもちろん、高回転域での伸びやトルク特性にも明らかな変化が現れます。

これは特に長いストレートが続くサーキットでは大きな武器となり得る反面、デメリットも存在します。リミッターを解除することでエンジンやトラクションコントロール、ABSといった電子制御とのバランスが崩れる恐れがあり、場合によっては本来バイクに備わっていた制御性が著しく損なわれる可能性があります。

加えて、エンジンへの負担や耐久性の低下も無視できません。ライダーがその変化に適応しきれなければ、パフォーマンスが向上するどころか、むしろ操作が難しくなり、結果として勝てないという問題に直結するリスクがあります。そのため、リミッターカットは単なるチューニングの手段としてではなく、総合的なバランスとライダーのスキル向上も含めて慎重に検討すべき重要な要素です。

公道とサーキットの走行性能の違い

CBR1000RR-Rの性能はサーキットで最大限に発揮されるよう細部に至るまで設計されています。エンジン出力、空力特性、サスペンションの剛性、トラクションコントロールなど、すべてが高負荷・高速域での走行を前提に最適化されており、その真価を感じるにはサーキットのような開かれた環境が不可欠です。

しかし、その反面、公道での使用においては多くの制約が存在します。速度制限、信号や交通の流れ、舗装状況の違い、さらには安全に配慮したライディングスタイルが求められるため、本来のパフォーマンスを生かす場面が非常に限られてしまいます。

さらに、ライダーがバイクの限界性能を体感するには高いスキルと注意力が必要となり、気軽にその実力を発揮できる環境とは言いがたいのが現実です。これらの要因から、公道ではその圧倒的な性能が宝の持ち腐れとなることも多く、もどかしさを感じるライダーが少なくないのです。

新型CBR1000RR-Rの可能性とは

毎年のように進化を続けるCBRシリーズの中でも、新型CBR1000RR-Rは群を抜いて洗練されたテクノロジーを搭載しています。特に、エレクトロニクス面ではトラクションコントロール、ウィリーコントロール、エンジンブレーキ調整、クイックシフターなどがより高精度に連携し、ライダーの意図を的確に汲み取るように設計されています。

また、各種センサーから得られる集積的なデータをリアルタイムで解析し、状況に応じた最適な制御を行うシステムも導入されています。これにより、コーナリング時の安定性、ブレーキング時の挙動制御、加速時のトラクション配分などが劇的に向上し、まさに高级ライダーの求める高度な走行性能が実現されています。

加えて、サスペンションや車体バランスの微調整もライダーの好みに合わせて細かく行えるため、マシンとの一体感も飛躍的に高まります。今後さらに進化が進めば、これまで「勝てない」と感じていたCBR1000RR-Rが、ライダーの能力を最大限に引き出すための最高の相棒となる可能性は十分にあるでしょう。

CBR1000RR-Rの中古市場と価格評価

プレミアバイクワールド・イメージ

コストパフォーマンスを考慮した選択

CBR1000RR-Rは新車価格が高額であることから、中古市場での取引も比較的高値で推移しています。特に最新年式や低走行距離の車両はプレミアム価格で流通していることもあり、簡単に手を出せるモデルとは言い難い部分があります。しかし、その価格に見合うだけの装備や技術、パフォーマンスが詰め込まれており、中古であってもその価値は色あせません。フル電子制御装備や高剛性フレーム、サーキット走行を前提としたエンジン設計は他車にない魅力を放ち、購入後も長期的に所有満足度を保ちやすい要素となっています。

購入を検討する際には、走行距離やメンテナンス履歴だけでなく、各電子制御系統の作動状況やセッティング履歴なども確認することが重要です。特にECUがチューニングされていたか、セミアクティブサスペンションの動作が正常かどうかなど、最新のハイテクが搭載されたモデルだけにチェックポイントは多岐にわたります。中古車市場では、前オーナーがどれだけ丁寧に扱っていたかによって、パフォーマンスや安全性に大きな差が生まれるため、信頼できる販売店や個体を選ぶことが、コストパフォーマンスを最大化する鍵となります。

また、パーツの交換履歴や純正部品の有無、転倒歴の有無も重要です。社外パーツでカスタムされている場合は、それが性能向上につながっているのか、単なる装飾目的なのかも見極める必要があります。結果として、少し割高に見えても状態の良い車両を選ぶことで、長期的に見れば費用対効果は非常に高くなるでしょう。

市場での競合バイクとの比較

CBR1000RR-RはヤマハYZF-R1、カワサキZX-10R、スズキGSX-R1000といった、国内外を代表する1000ccスーパースポーツと直接競合するモデルとして位置付けられています。これらのライバル機種はそれぞれに独自の技術や設計思想を持っており、走行性能・制御性・快適性・価格面で異なる個性を発揮しています。その中でもCBR1000RR-Rは、特に電子制御の精度、車体剛性、空力性能、そしてMotoGPからフィードバックを受けたサーキット指向の設計思想が際立っており、純粋な“走り”を追求するユーザーにとって非常に魅力的な存在です。

CBR1000RR-Rは、まさにレーシングマシンを市販車に落とし込んだような作りであり、サーキットでのベストラップを更新するための道具として設計されていると言っても過言ではありません。一方で、競合車種の中には、日常的な扱いやすさや維持費、電子制御の設定自由度などを優先したモデルも多く、乗り手の経験値や使用目的に応じた選択が必要です。

特にYZF-R1はエンジンの滑らかな吹け上がりと安定した足回りで評価されており、ZX-10Rはコストパフォーマンスとサーキット志向のバランスが良く、GSX-R1000は中低速域の扱いやすさに強みを持っています。そのため、CBR1000RR-Rが優れているとはいえ、価格や性能のバランスに加え、乗り手のライディングスタイル、使用頻度、整備環境など多くの条件を照らし合わせながら選ぶことが、最終的に満足度の高いバイク選びに繋がるのです。

中級者向けのモデル選定のポイント

中級ライダーがCBR1000RR-Rを検討する際は、バイクの持つパフォーマンスに飲まれないことが重要です。CBR1000RR-Rは単に出力が高いというだけでなく、そのパワーを活かすための制御性、電子デバイスの設定理解、ポジション調整など、ライダーに求められる知識と技術が非常に高いレベルで問われます。強力なエンジン特性や高剛性フレームは、しっかりと制御できてこそ真価を発揮し、その走行性能は圧巻ですが、安易な操作ではむしろリスクを高めてしまうことにもなりかねません。

従って、サーキット経験がある程度あるライダー、もしくは今後本格的にステップアップを目指す意欲のあるライダーに向いているといえるでしょう。また、電子制御を自分好みにセットアップしていく能力や、走行データを元にライディングを振り返る姿勢も求められます。中級者にとっては、CBR1000RR-Rを扱いきれるようになる過程そのものが自身の技術向上を促す絶好の機会であり、バイクと共に“成長する”感覚を味わえることは大きな魅力です。こうした背景から、CBR1000RR-Rはただの移動手段としてではなく、ライディングそのものを楽しみ、追求するための“パートナー”として選ぶ価値が非常に高いバイクであると言えるでしょう。

八代俊二氏の体験が示すこと

プレミアバイクワールド・イメージ

腹が立ったという感情の背景

著名なライダー八代俊二氏がCBR1000RR-Rに対して「腹が立った」と語ったのは、単なる批判ではなく、それだけ難しく挑戦しがいのあるバイクであることの裏返しです。これは、単にバイクに不満を持ったという意味ではなく、彼ほどの経験と技術を持つライダーでさえ、初期段階では思い通りに走れなかったことを意味しています。CBR1000RR-Rはその性能の高さとピーキーな特性、繊細な操作が要求されるフィーリングを兼ね備えており、乗りこなすためには高度なライディングスキルと深い理解が求められます。つまり、ライダーの能力がバイクに試されているような感覚に陥るのです。

そのため、八代氏の「腹が立った」という言葉には、自分自身の技術や感覚をさらに高めなければいけないという、ある種の悔しさと向上心がにじみ出ています。CBR1000RR-Rは、乗る者に挑戦を与える存在であり、それゆえにライダーを育て、成長を促す力を持っているとも言えるでしょう。つまり、それだけバイクとしてのポテンシャルが高いがゆえに、乗り手に求められるレベルも格段に高くなるという現実を象徴しているのです。

バイクの特性とライダーの技術

CBR1000RR-Rは、優れたエンジンや電子制御、剛性の高い車体を備えているため、ライダーの技術が高ければ高いほど、その性能をより深く引き出すことができます。エンジンの鋭いレスポンスや、緻密に作動するトラクションコントロール、セミアクティブサスペンションといった先進的な装備は、まさに操る者の力量を映し出す鏡のような存在です。意図通りに操作できれば、まるで自身の身体の延長のように感じられる圧倒的な一体感が得られ、攻めた走りをする中でも驚くほど安定感があります。

しかし逆に言えば、ライディング技術やバイクの挙動に対する理解が追いついていないと、加速時の唐突なトルクの立ち上がりやブレーキング時の荷重移動などに対応できず、バイクの動きに翻弄されてしまい、本来の性能を発揮できません。特に高回転域でのパワーの制御や、切り返し時の荷重コントロールには繊細な入力が求められ、ミスがそのままタイムロスや危険な挙動につながることもあります。

このバイクは、ただ「速く走る」ことができればよいというわけではなく、「精密に操る」ことを要求してくる、極めて高度な操作性を備えたマシンなのです。そのため、CBR1000RR-Rに乗ることは、単なる移動や娯楽を超えて、技術的な挑戦そのものといえるでしょう。

勝てない理由から学べること

「勝てない」という経験は、ライダーにとって大きな学びの機会となります。特にCBR1000RR-Rのような高性能マシンに乗る場合、思うような結果が出せないことは珍しくなく、むしろ自然な現象といえるでしょう。しかし、その挫折こそがライディング技術を次のステージへと押し上げる原動力になります。CBR1000RR-Rに乗っていて結果が伴わないときには、ただ感覚的に悩むのではなく、冷静にその原因を突き詰めていく姿勢が重要です。

例えば、ポジションの見直しひとつを取っても、ハンドルやステップのわずかな変更が車体の挙動に大きな影響を与えることがあります。また、電子制御の再設定によりスロットルレスポンスやトラクションの効き具合を調整することで、扱いやすさが格段に向上することもあります。さらに、コーナリング時のライン取りやブレーキングポイント、アクセルの開け始めなどを見直すことで、タイムや安定性が劇的に変わってくる可能性もあります。

このように、あらゆる角度から“負けの理由”を分析し、それを改善するサイクルを根気強く繰り返すことで、やがてバイクと自分自身の能力が噛み合う瞬間が訪れるのです。その瞬間を迎えたとき、ライダーは単なる結果以上の達成感と成長を実感することができるでしょう。

CBR1000RR-Rのエンジン性能を解析

プレミアバイクワールド・イメージ

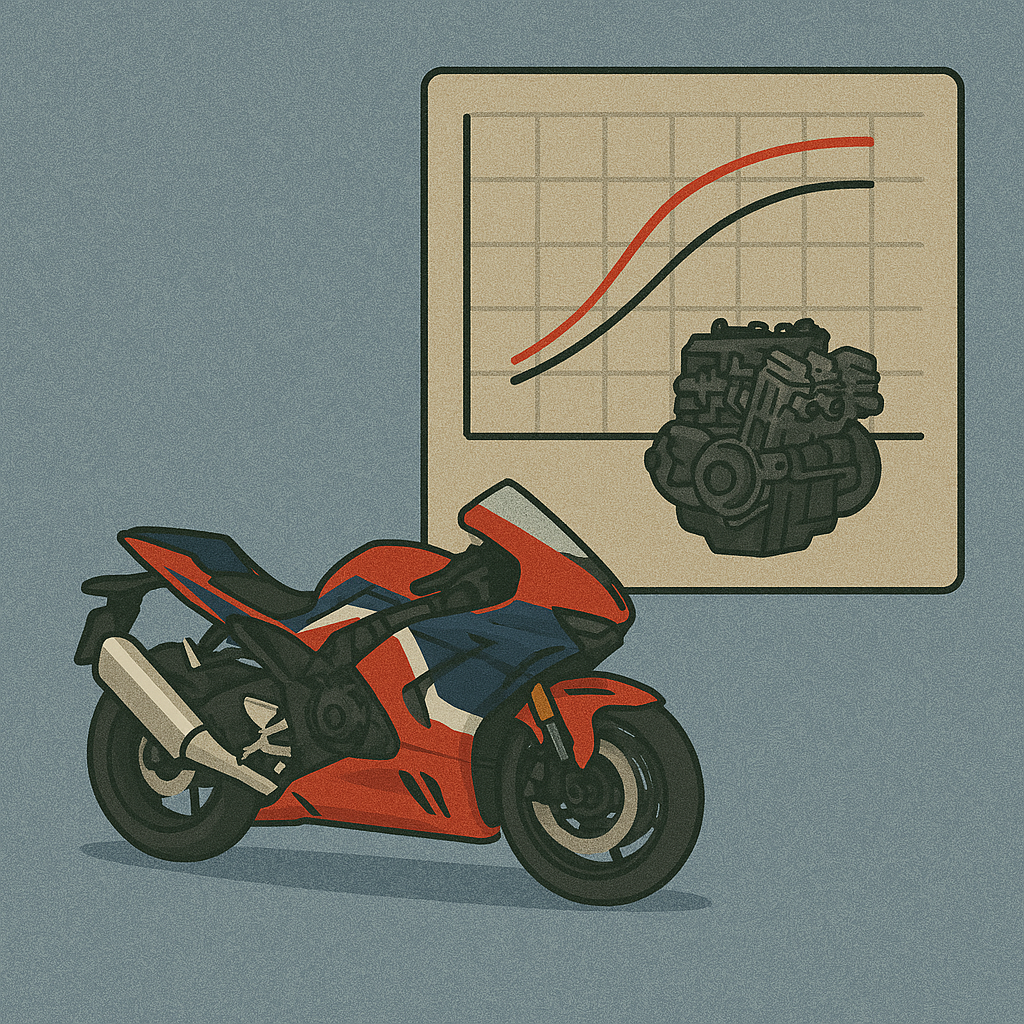

RRシリーズとの違い

CBR1000RR-Rは従来のCBR1000RRと比較しても大きな進化を遂げており、ホンダの技術の粋が詰め込まれたフラッグシップモデルです。内部構造の見直しによってエンジン全体の剛性が向上し、それに伴ってバランスの取れた高回転域の伸びを実現しています。バルブタイミングの変更と吸排気系の最適化により、スロットルを開けた瞬間からのレスポンスが格段に鋭くなり、リニアで力強いトルクの立ち上がりがライダーに強烈な加速感をもたらします。加えて、ピストンやコンロッドなど主要な内部パーツの軽量化によって、エンジンの慣性が低減され、回転フィールがより滑らかかつ鋭敏になっています。

また、MotoGPマシンRC213Vからのフィードバックがふんだんに盛り込まれており、エンジンの配置や重心バランス、フレームとの連携性に至るまで、レース現場で得られた知見が反映されています。この影響で、CBR1000RR-Rは単に加速性能や最高速といった数値的な優秀さにとどまらず、サーキットでの限界域における挙動安定性や、コーナリング中の車体の応答性、立ち上がり加速でのトラクション感まで、あらゆる面で“プロフェッショナル仕様”の走りを体現するマシンとなっています。そのため、CBR1000RR-Rはまさにレーサー直系の血統を受け継ぎつつ、市販車として高次元で完成されたスーパースポーツバイクと言えるでしょう。

持続的なパフォーマンス向上のための調整

CBR1000RR-Rはサーキット走行を重視しているため、エンジンのセッティングや吸排気系のチューニングにおいても、持続的な高出力と熱管理の両立が求められます。このモデルは高回転域でのパフォーマンスを重視しているため、エンジンにかかる負荷も大きく、それに応じたメンテナンス体制が必要です。特にオイルの劣化による潤滑不良や冷却性能の低下は、エンジンの耐久性に直結するため、定期的なオイル交換はもちろん、オイル粘度やグレードの選定にも注意を払うべきです。

さらに、冷却系の強化も重要なポイントとなります。ラジエーターの容量アップや、クーラントの性能を見直すことで、夏場や連続走行時の熱だれを防ぎ、安定した出力を維持しやすくなります。点火タイミングや燃料噴射のマッピング調整といった燃調の最適化も欠かせません。これらの要素を細かくチューニングし、走行条件に応じて最適な状態を保つことで、CBR1000RR-Rは長期間にわたって安定かつ高いパフォーマンスを発揮し続けることが可能となります。

また、定期的なプラグの点検や、エアクリーナーの清掃・交換も忘れてはならない項目です。エンジンが常にクリーンな空気と適正な燃料を受け取れるようにすることは、安定した燃焼と出力の維持に直結します。こうした細やかな整備と継続的なチューニングが、CBR1000RR-Rを常に最高のコンディションで走らせるための鍵となるのです。

エンジン特性がライディングに与える影響

高回転型でトルクの立ち上がりが鋭いCBR1000RR-Rのエンジン特性は、コーナー立ち上がりやストレート加速において大きな武器となります。低回転からの粘りはそれほどではないものの、一度回転が上がり始めると一気にパワーが盛り上がる特性は、特に中高速域での加速において絶大な威力を発揮します。サーキットでは、立ち上がりから全開までの加速区間でライバル車を引き離す要因にもなり得るため、この特性をどれだけ活かせるかがタイムの短縮に直結します。

しかし、その高出力を有効に使いこなすためには、スロットル操作の繊細さや、ギア選択の的確さが求められます。スロットルの開け方が雑だったりタイミングがズレてしまうと、トルクの盛り上がりが急すぎてタイヤが空転しやすくなり、挙動が乱れるリスクが高まります。特にトラクションコントロールのセッティングと相まって、アクセルワーク一つでバイクの挙動が激変するため、ライダーはその特性を熟知し、自分の技量に合わせて電子制御を細かく調整しておく必要があります。

また、コーナーからの立ち上がりでは、最適なギアを選択してトルクバンドを維持することが不可欠です。ギアが合っていないとせっかくのパワーを活かしきれず、加速で他車に置いて行かれる可能性もあります。CBR1000RR-Rのエンジンは、精密な操作と計画的なライン取り、そして瞬時の判断力を試すような特性を持っており、その挑戦に応える準備が整っていれば、他の追随を許さないパフォーマンスを引き出すことができるのです。

競技用バイクとしてのCBR1000RR-Rの可能性

プレミアバイクワールド・イメージ

レースでの適用と実績

CBR1000RR-Rは、市販車としての完成度の高さに加えて、レーシングベース車両としても非常に高く評価されています。全日本ロードレース選手権(JSB1000)や世界耐久選手権(EWC)などの国内外の主要レースにおいて、ホンダワークスチームや実力派プライベーターによって積極的に投入され、多くの実績を築いてきました。レースでの優れたパフォーマンスの背景には、圧倒的なエンジン出力による加速性能だけでなく、ウイングレットを含む空力パッケージによって生み出される高速域での抜群の安定性、そして電子制御技術の進化によって実現された緻密な車体コントロールが挙げられます。

CBR1000RR-Rは、瞬間的な速さだけでなく、長時間にわたる安定性と信頼性が求められる耐久レースにおいても高い評価を得ています。特に長距離レースでは、エンジンの耐熱性、燃費効率、冷却性能、そしてブレーキの耐フェード性といった複数の要素が複雑に絡み合いますが、CBR1000RR-Rはそれらすべてにおいて優れたバランスを見せています。さらに、セッティングの自由度の高さにより、各ライダーの好みに合わせて車両の特性を最適化しやすく、メカニックやエンジニアによる細かな調整にも柔軟に対応できるのもこのモデルの強みです。こうした点からも、CBR1000RR-Rは競技用バイクとして非常に高い完成度とポテンシャルを持っていると言えるでしょう。

技術的な進化と開発の重要性

CBR1000RR-Rの開発には、MotoGPマシンであるRC213Vのテクノロジーが深く関わっており、実際のレース現場での経験やデータが市販モデルにも多くフィードバックされています。この連携により、バイクとしての総合力は年々進化し続けており、特に電子制御システムのきめ細かさ、エンジンマッピングの選択肢、シャーシやサスペンションの構造による足回りの自由度など、あらゆる面でセッティングの幅が飛躍的に広がっています。これは、サーキット走行のみならず、ストリートレベルでの調整にも対応可能な柔軟性を提供しており、より多くのライダーにとって理想的な一台に仕上がっています。

また、開発においては単にハードウェアの性能を上げるだけでなく、ライダーの操作に対してどれだけ忠実に応答できるか、という“フィーリング”の追求が極めて重要視されています。たとえば、スロットルを開けたときの出力の立ち上がり方、ブレーキング時の車体の挙動、あるいはシフトアップ・ダウンの瞬間のトルクの繋がりなど、ライダーの感覚に寄り添うような仕上がりを目指しています。

こうした技術的進化は、プロフェッショナルなレーシングライダーにとってはもちろん、サーキットを楽しむアマチュアユーザーにとっても非常に有益であり、乗り手のスキルレベルに応じて段階的にバイクの能力を引き出せる柔軟性を提供しています。CBR1000RR-Rは、ただ速いだけでなく、乗り手と共に成長できるバイクとして、その存在価値をさらに高めているのです。

ライダーに必要な技術とは何か

CBR1000RR-Rを競技で使いこなすためには、単なる速度や加速力への対応だけでなく、マシン全体のバランスを深く理解した上での操作が必要です。具体的には、車体の前後荷重の移動を意識した精密なブレーキング、コーナー進入から脱出までのスムーズなライン調整、そしてアクセルのオン・オフに連動したリアタイヤへのトラクション管理が求められます。特にCBR1000RR-Rのような高出力車は、操作ミスがすぐにタイムロスや挙動不安定につながるため、繊細なコントロール能力が不可欠です。

さらに、乗りこなすためにはライダーが電子制御システムの仕組みを理解し、トラクションコントロールやエンジンマップ、ウィリーコントロール、ABS介入レベルなどを自分のスキルや路面状況に合わせて最適化する必要があります。こうした電子デバイスの調整は、単なる補助ではなく、パフォーマンスを最大化するための重要なツールです。サーキットごとのコース特性や、気温、湿度、路面のグリップ状況、さらにはタイヤの摩耗状態に至るまで、走行中の挙動は刻々と変化します。

そのため、ライダーには常に状況を冷静に見極める判断力と、変化に応じて瞬時に適応できる柔軟な対応力が問われます。これに加え、自身のライディングスタイルや体格、集中力の持続力を踏まえてマシンの挙動を最適化する総合的なマネジメント力も必要です。CBR1000RR-Rはまさに、ライダーの総合的な技術力と知識、そして思考力を試す“プロ仕様”のバイクであり、そのポテンシャルを活かすには深い経験と探究心が求められるのです。

CBR1000RR-Rのデザインとイメージ

プレミアバイクワールド・イメージ

スーパースポーツのスタイルと魅力

CBR1000RR-Rのデザインは、機能美とスーパースポーツとしての存在感を高次元で両立させており、そのスタイルは見る者に強い印象を与えます。シャープに削り出されたフロントカウルや、空力性能を高めるために導入されたウイングレット、スムーズなエアフローを生むために工夫されたタンクの形状やシートカウルなど、すべてのディテールが高速走行時の安定性とレスポンス向上に貢献しています。特にウイングレットは、近年のレースマシンの流行を汲み取りながらも、単なる装飾ではなく、実際にダウンフォースを生み出す重要な機能部品として存在しており、デザインと機能の融合がここに結実しています。

また、ライディングポジションにおいても、CBR1000RR-Rは徹底して“攻める姿勢”を意識した設計がなされています。ハンドルの位置やステップの配置は、スポーツライディングに最適化されており、前傾姿勢での安定性と車体コントロール性を高めています。こうしたポジションは見た目にも“速さ”を感じさせ、オーナーの所有欲を大いに満たすポイントとなっています。外観からもにじみ出るこの“戦うマシン”としての雰囲気は、単なる移動手段ではない、ライダーの情熱や哲学を映し出す存在としての魅力を持っています。ガレージに停めているだけでも満足感を得られる、そんな一台としてCBR1000RR-Rは多くのファンの心を掴んで離しません。

ホンダのブランド力と市場での立ち位置

ホンダは長年にわたり、MotoGPや世界耐久選手権(EWC)といったトップカテゴリーで戦い続けてきた実績があり、技術と情熱を積み重ねてきた歴史があります。これらの世界最高峰のレースで得られた知見とテクノロジーは、CBRシリーズにも惜しみなく注がれてきました。CBR1000RR-Rはまさにその系譜に位置するフラッグシップモデルであり、エンジンの構造から車体設計、そして電子制御に至るまで、「ホンダらしさ」が随所に詰まった一台です。その設計思想には、勝つための冷徹な合理性と、ライダーとの一体感を生み出す情熱が共存しており、多くのライダーにとって特別な存在となっています。

国内外のスーパースポーツ市場においても、CBR1000RR-Rはハイエンドユーザー向けの象徴的存在として強いブランドイメージを確立しています。高い品質と信頼性はもちろんのこと、サーキット走行においても耐久性と応答性の両立が可能な車体構成が高く評価されており、プロフェッショナルからアマチュアまで幅広い層に支持されています。さらに、毎年アップデートされる技術革新のスピードとその精度は、ライバルメーカーと比較しても群を抜いており、単なる“高性能マシン”にとどまらず、所有する喜びや進化を体感できる「ブランド価値」としても圧倒的な地位を維持し続けています。

ライダーたちによる評価とアドバイス

CBR1000RR-Rに対する評価は非常に多岐にわたりますが、共通して語られるのは「扱いきれれば非常に速く、ポテンシャルは計り知れない」という点です。その反面、乗り手を選ぶバイクであることも事実であり、初心者にとってはパワーや挙動が手に余る存在になる可能性も否めません。しかし、中級者以上のライダーにとっては“学べるバイク”“技術を引き出されるバイク”として非常に高く評価されており、乗りこなしていく過程そのものが貴重な経験となり、得られるスキルや知識は他のマシンでは得難いものとなります。

実際にCBR1000RR-Rに長く乗っているライダーからは、「ポジション調整とサスペンション設定をしっかり行うと、まるで別のマシンのように乗りやすくなる」「トラクションコントロールを活用すれば、自信を持って限界に近づける」「ギア選択やエンジンブレーキの設定ひとつで挙動が変わるため、乗りこなしの奥深さが魅力」といった実践的なアドバイスが寄せられています。また、「セッティングを煮詰めていくプロセス自体が楽しい」「走りの引き出しが増える」といった、CBR1000RR-Rを通じて自らが進化していく手応えを語る声も多く、単なるスピードマシンにとどまらない、ライダーとの“対話”が深まる存在として高く評価されているのです。

YZF-R1との比較と教訓

プレミアバイクワールド・イメージ

異なる設計哲学の理解

ヤマハのYZF-R1は、CBR1000RR-Rとは明確に異なる設計思想を持つバイクであり、その最も象徴的な特徴がクロスプレーンエンジンによる独特のパルス感にあります。このエンジン構造は、より自然でトルク感のある加速フィーリングを生み出し、低回転から高回転までリニアな出力特性を実現しています。また、YZF-R1は扱いやすさを重視した全体的なバランス設計が施されており、スロットル操作に対するレスポンスが非常に素直で、ライダーが思い描いた通りのラインを描くことができます。さらに、ライディングポジションも過度に攻撃的ではなく、中長距離の走行でも疲労感を軽減できる設計となっており、ツーリング用途や耐久レースにも向いていると評価されています。

一方、CBR1000RR-Rは限界性能を追求した設計思想が貫かれており、サーキット走行を前提としたハードなセッティングが特徴です。ピーキーなエンジン特性と前傾の強いポジション、緻密に制御された電子デバイスによって、速さを追求する代わりに繊細で高い操作精度が求められます。結果として、CBR1000RR-Rは高いスキルと集中力を持ったライダーでなければ、持て余す可能性もある“プロ仕様”の一台といえるでしょう。このような根本的な設計思想の違いを理解することは、単なるスペック比較では見えてこない各バイクの本質を知る手がかりとなり、ライダーが自分に最適なマシンを選ぶうえで非常に重要な視点となります。

勝利を得るための選択

バイクでレースやタイムアタックに挑む際、「速ければ勝てる」という単純な論理は通用しません。たとえ最高出力や加速性能で他車を凌駕していても、それが実際のコースやレース環境で活きるかどうかは別問題です。マシンとの相性、ライダーの技術に対する追従性、扱いやすさ、長時間の連続走行での耐久性、さらにセッティングの自由度や整備性といった要素も、最終的な勝敗を大きく左右する重要な要因となります。レースは単なる数値競争ではなく、複雑な条件のもとで総合力が問われる舞台なのです。

CBR1000RR-Rのようにピーキーで高性能なバイクは、ポテンシャルそのものは極めて高く、適切に扱えれば他を圧倒するようなラップタイムを叩き出すことも可能です。ただし、その高い性能を完全に引き出すには、ライダー自身が繊細な操作や車体の挙動に対する深い理解を持ち、入念な準備と熟練した技術が求められます。マシンを扱い切る力がなければ、その強力な出力はかえって不安定さや疲労を招き、結果的にパフォーマンスを落とす原因にもなりかねません。

逆にYZF-R1のように、エンジン出力はややマイルドでも全体のバランスに優れており、乗りやすさや安定感に重きを置いた設計は、長時間のレースやコンスタントなラップを刻む展開で大きな強みとなります。高性能を求めるか、安定性と一貫性を選ぶか。この選択は、ライダーのスタイルや戦略に大きく関わる要素であり、最終的な勝利のカギを握る判断材料となるのです。

他モデルの成功要因を分析する

他の成功しているスーパースポーツモデルには、それぞれに明確な理由と支持される背景があります。例えばスズキのGSX-R1000は中低速域の扱いやすさに優れており、街乗りやツーリングといった日常的な利用においても扱いやすく、なおかつサーキットでもその軽快な操作性が武器となります。また、カワサキのZX-10Rは先進的なエレクトロニクスパッケージを備えつつも、コストパフォーマンスが良好で、多くのライダーが手に届きやすい価格帯でハイパフォーマンスを体験できる点が評価されています。さらに、ヤマハのYZF-R1はクロスプレーンエンジンによるトルクの出方と、疲れにくい乗車姿勢の設計がロングランでの安定性と快適さを両立しており、多くのユーザーから長期的な支持を得ています。

こうした他モデルの成功事例には、それぞれのマシンが持つキャラクターとターゲットユーザーに合った明確な戦略があります。CBR1000RR-Rも同様に、自身の特性をしっかりと理解し、その長所を活かす方向で戦略を立てることで、より多くのライダーにとって「勝てるバイク」となり得るのです。高回転型のエンジン特性や、MotoGP由来の空力設計、細やかな電子制御システムといった独自の強みを活かすことで、CBR1000RR-Rは単なる高性能マシンではなく、“勝利に必要な武器”としての存在感を示すことができます。

また、他モデルから学ぶべき点を柔軟に取り入れる姿勢も重要です。たとえば操作性の工夫やセッティングの自由度、ユーザーインターフェースの分かりやすさなど、他社の長所を参考にすることで、CBR1000RR-Rはさらに幅広いライダー層に受け入れられる可能性を秘めています。最終的には、CBR1000RR-Rにしかできない走り、そしてその走りを支える“開発思想”と“哲学”を武器に、唯一無二の価値を提供することこそが、勝利への最も確実な近道となるでしょう。