1970年代のバイク史に燦然と輝くカワサキZ1とZ2。共にカワサキを代表する名車でありながら、その存在意義や設計コンセプトには明確な違いが存在します。

見た目はそっくりでも、その内部に秘めた哲学や技術、誕生に至る社会的背景は異なっており、それぞれが独自の魅力を放っています。

Z1は903ccの高出力エンジンを武器に、海外市場、特にアメリカでスーパーバイクとして一世を風靡し、国産車の評価を世界的に高める役割を担いました。

一方のZ2は、日本国内の排気量規制を逆手に取り、Z1のデザインとフィーリングを損なうことなく750ccのエンジンを搭載して登場。

国内市場におけるカワサキの地位を確固たるものにしました。

両者を正しく理解することは、単なるスペック比較にとどまらず、カワサキというブランドがバイク界に与えた文化的インパクトを読み解く鍵となります。

このページでは、Z1とZ2の違いを外観やエンジン性能、乗り味の違い、人気の変遷、そしてファン層の特徴など、多角的な視点から丁寧に比較・解説していきます。

この記事のポイント

- Z1とZ2それぞれの誕生背景や市場戦略の違い

- 排気量や出力などエンジンスペックの違い

- デザインやカラーリングの細かな差異

- 国内外での人気と評価のされ方の違い

- ファン層やカスタム傾向の特徴

カワサキZ1とZ2の基本情報

カワサキZ1の正式名称と歴史的背景

カワサキZ1の正式名称は「Kawasaki 900 Super4」。

1972年に北米市場を中心に発売され、当時としては破格の903ccエンジンを搭載したスーパーバイクとして世界中の注目を集めました。

このモデルはカワサキが世界市場に本格的に挑戦するための象徴的なマシンであり、デザイン、パフォーマンス、安全性の全てにおいて他社を凌駕することを目的に開発されました。

Z1は、ホンダCB750を追撃すべく開発された背景を持ち、当時の日本メーカーの技術力の高さを証明する存在となりました。

特に、その高回転型のエンジンや滑らかな加速性能、耐久性の高いフレーム構造などは、欧米のライダーたちからも絶賛されました。

また、Z1はその後のスーパーバイク市場における標準とも言える設計思想を確立し、Zシリーズの礎を築いた革新的な存在と評価されています。

カワサキZ2の正式名称とその影響

Z2の正式名称は「Kawasaki 750RS」。Z1の日本国内向けモデルとして1973年に登場しました。

このモデルは、当時の日本国内における排気量750cc以上のバイク販売に対する自主規制に対応するため、排気量を抑えつつもZ1の魅力をほぼそのまま継承する形で誕生しました。

Z2の登場は、Z1の設計・性能・デザインをベースにしながらも、国内市場のニーズに適応させるための巧妙なバランス調整の成果といえます。

具体的には、エンジンの排気量を746ccに抑えながらも高回転型のチューニングを施し、街乗りやツーリングに適した扱いやすさを追求しました。

また、外観についてもZ1とほとんど区別がつかないほどの完成度で、国内ユーザーの心をしっかりとつかみました。

その結果、Z2は国内ライダーから非常に高い評価を受け、日本市場においてもカワサキの存在感を一層高める要因となったのです。

カワサキZ1とZ2の違いの概要

Z1とZ2の主な違いは排気量、エンジン出力、販売地域にあります。

Z1は903ccという大排気量を誇る海外市場向けのモデルであり、高速走行やパフォーマンスを重視して設計されています。

一方、Z2は日本の自主規制に対応する形で排気量を746ccに抑え、日本国内での販売を前提とした仕様となっています。

この差異は単なる数値の違いにとどまらず、使用目的や市場ニーズ、さらには設計思想にも影響を与えており、Z1はダイナミックなライディングを楽しむライダーをターゲットに、Z2は街中や中距離ツーリングでの扱いやすさを重視する設計となっていました。

また、法規制への適応だけでなく、ユーザー層や道路環境の違いに応じた細部のチューニングも行われており、それぞれが最適な性能を発揮できるよう仕上げられています。

【表:Z1とZ2の基本仕様比較】

| 項目 | カワサキZ1 | カワサキZ2 |

|---|---|---|

| 発売年 | 1972年 | 1973年 |

| 正式名称 | Kawasaki 900 Super4 | Kawasaki 750RS |

| 主な市場 | 海外(北米・欧州中心) | 日本国内限定 |

| エンジン形式 | 空冷4ストDOHC直列4気筒 | 空冷4ストDOHC直列4気筒 |

| 排気量 | 903cc | 746cc |

| 最大出力 | 82PS / 8,500rpm | 69PS / 9,000rpm |

| 最大トルク | 7.5kg-m / 7,000rpm | 5.9kg-m / 7,500rpm |

| キャブレター | ミクニVM28 | ミクニVM28(セッティング変更) |

| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ |

| ブレーキ | 前:シングルディスク / 後:ドラム | 前:シングルディスク / 後:ドラム |

| カラー例 | キャンディブラウン | キャンディトーンオレンジ |

| 特色 | 高速走行性能に優れるグローバル仕様 | 国内向けに最適化された高完成度モデル |

外観とデザインの違い

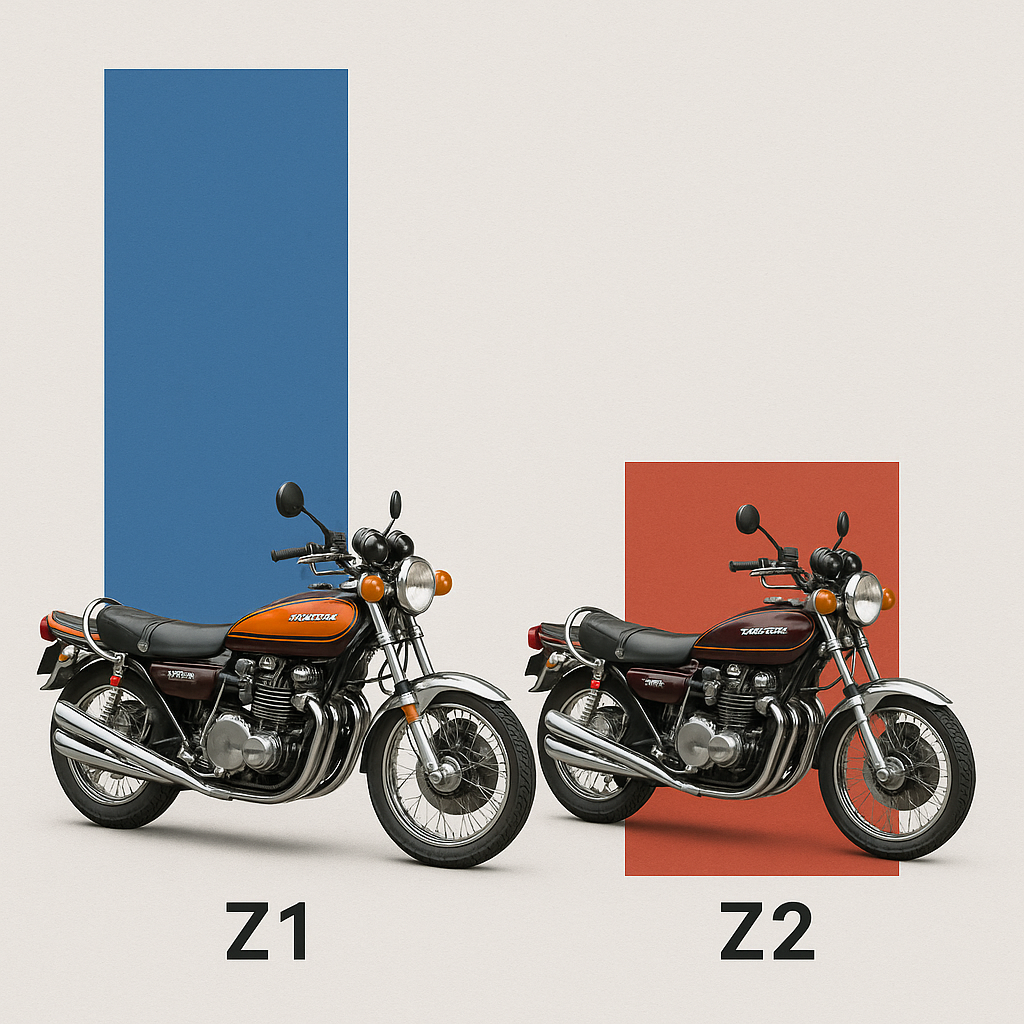

Z1の外観の特徴

Z1は力強くボリューム感のあるデザインが特徴で、タンクやシート形状、エンジンの迫力などが走りの存在感を強調しています。

その重厚感のあるシルエットは、当時のライダーに圧倒的なインパクトを与え、まさにスーパーバイクの象徴とも言える存在でした。

また、全体のフォルムは空力性能とデザイン性を両立させており、走行時の安定感にも寄与しています。

タンクのカーブやサイドカバーのライン取りは、スピード感とエレガンスを兼ね備えた造形となっており、静止していても走りを感じさせる造形美が魅力です。

黒を基調にゴールドラインの入った「キャンディブラウン」カラーが有名で、この配色は現在でもZ1を象徴するカラーリングとして語り継がれています。

Z2の外観の特徴

Z2はZ1のデザインをほぼ踏襲しており、一見すると両車の違いは分かりにくいほどですが、日本国内仕様として法規制やユーザーのニーズに対応するため、細部にわずかな変更が加えられています。

代表的なカラーは「キャンディトーンオレンジ」や「キャンディトーングリーン」などがあり、Z1と差別化を図るために国内専用のカラーバリエーションが用意されました。

さらに、フロントフォークのセッティングには国内道路事情に合わせた柔らかめのチューニングが施され、乗り心地に配慮されています。

マフラー形状についても音量や音質の調整を含めた細かな違いがあり、Z1とは異なる個性を持っています。

こうした小さな差異が積み重なることで、Z2はZ1とはまた違った魅力を持つモデルとしてファンの心をつかんでいます。

比較:Z1とZ2のデザインの違い

デザイン面では両車に大差はなく、熟練したファンや専門家でなければ一見して判別するのは非常に難しいといえます。

フレーム構造や外装パネルの形状もほぼ同じであり、全体のフォルムやシルエット、さらにはタンクやサイドカバーのラインに至るまで極めて類似しています。

ただし、細部を注意深く観察すれば、いくつかの判別ポイントを見つけることができます。

たとえば、エンブレムのフォントや取り付け位置、カラーリングの配色バランス、ラインの太さや角度などには微細な違いが存在します。

さらに、フロントフォークの構成やシート後方の処理、マフラーのカットラインやウィンカーの形状といったディテール部分も見分けの手がかりになります。

これらの細かな違いを総合的に見ていくことで、Z1とZ2を正確に判別することが可能です。

| デザイン要素 | カワサキZ1の特徴 | カワサキZ2の特徴 |

|---|---|---|

| カラーリング | キャンディブラウン+ゴールドライン(海外仕様) | キャンディトーンオレンジ、グリーンなど(国内専用カラー) |

| タンク形状 | 丸みを帯びたティアドロップ型で重厚感がある | 形状はほぼ同一だが、デカールや配色に違いあり |

| エンブレム | Kawasakiロゴが中心、文字スタイルが異なる | RS(750RS)の表記や配色の違いがある |

| フロントフォーク | やや硬めに設定されており、高速走行向き | 柔らかめに設定され、街乗りやツーリングを意識した快適性重視 |

| マフラー形状 | 重厚なクローム仕上げ、音質は迫力重視 | サイレンサー部の処理に違いがあり、音質・音量がやや控えめ |

| ウィンカー・ライト | 丸型デザインで基本共通だが、取り付け角度やベース部の仕様が異なる場合あり | 国内法規対応により若干仕様変更があるケースも |

| 全体の雰囲気 | グローバル市場向けで堂々としたスーパーバイク感が強い | 国内市場向けで親しみやすく、繊細な造形の美しさが際立つ |

エンジンと性能の違い

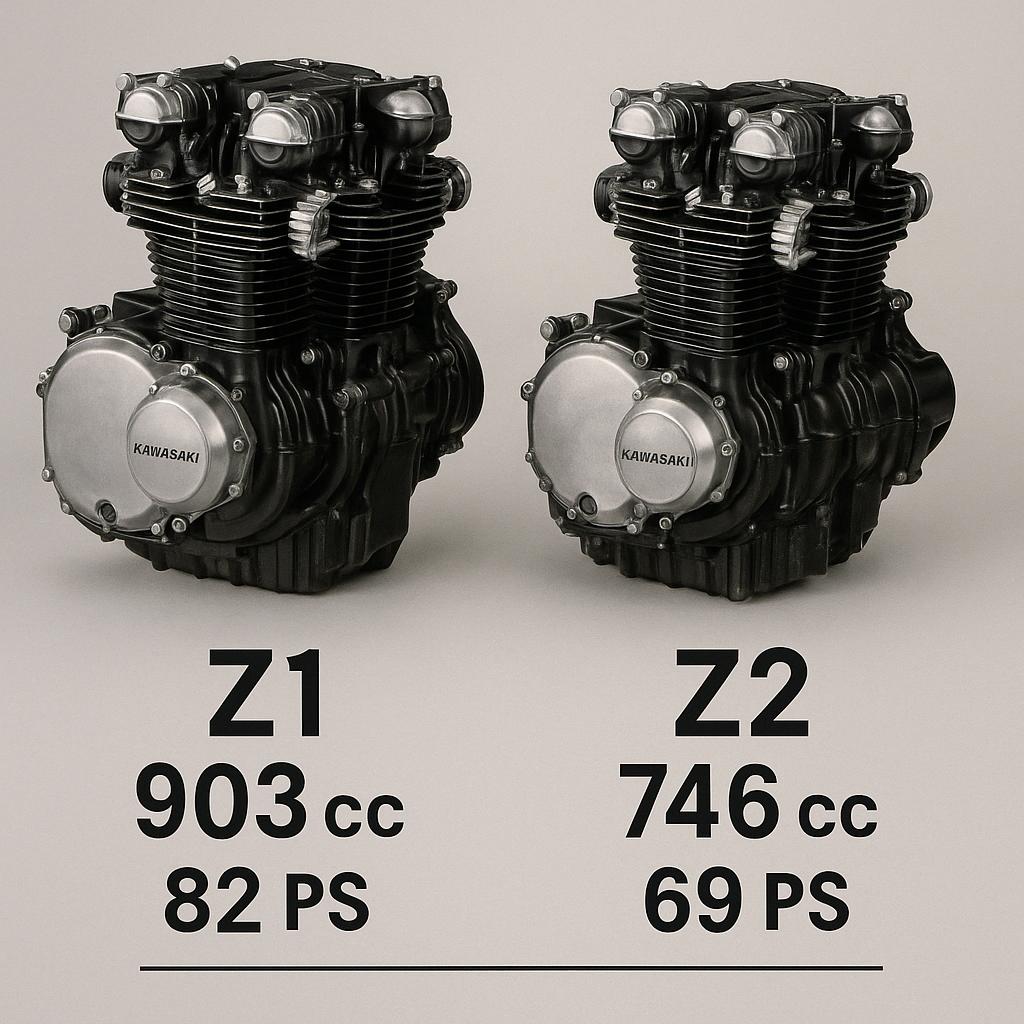

Z1のエンジン仕様と馬力

Z1は903ccの空冷4ストDOHC直列4気筒エンジンを搭載し、最大出力82PS/8,500rpm、トルク7.5kg-m/7,000rpmというハイパワーを誇りました。

特にこのエンジンは当時の技術の粋を集めた設計であり、高回転域まで滑らかに回る特性と、直列4気筒ならではの伸びやかな加速フィールが魅力とされました。

キャブレターはミクニ製のVM28を採用し、燃料供給の安定性とレスポンスの良さに寄与。

また、潤滑方式にはウェットサンプ方式を採用しており、オイルの冷却効果や信頼性の面でも優れていました。

これらの要素が組み合わさることで、Z1はツーリングからスポーツ走行まで幅広く対応できる万能バイクとして多くのライダーに愛されたのです。

Z2のエンジン仕様と馬力

Z2は746ccの空冷4ストDOHC直列4気筒エンジンを採用し、最大出力69PS/9,000rpm、トルク5.9kg-m/7,500rpmとZ1に比べてマイルドな出力です。

このエンジンは、Z1と同じく直列4気筒構成を持ちながらも、日本国内の道路事情やユーザーの使用傾向に合わせて再設計されています。

回転数が高いほどパワーが発揮されるセッティングが施されており、低中速域での扱いやすさが特に重視されました。

また、キャブレターのセッティングや吸排気系にも調整が加えられ、静粛性や燃費性能にも配慮されたチューニングが特徴です。

さらに、冷却効率やエンジン耐久性も考慮されており、長時間の街乗りやツーリングでも安定した走行性能を発揮するよう工夫が施されています。

このように、Z2のエンジンは単なるダウンサイジングにとどまらず、トータルバランスを重視した実用性に富んだ仕様となっています。

Z1/Z2のエンジン性能比較

Z1は高速巡航や加速性能に優れ、特に高回転域における伸びやかなパワー感はスポーツライディングにおいて真価を発揮します。

長距離ツーリングでも快適にスピードを維持でき、走行中の安定性やエンジンの余裕ある出力特性がライダーに安心感を与えます。

一方、Z2は扱いやすさとバランスの良さが魅力で、特に中低速域でのトルクの出方やレスポンスの素直さが、街乗りやワインディング走行で高く評価されています。

日本の道路事情に適したセッティングが施されており、信号の多い市街地や狭い峠道でも軽快に取り回せる性能を備えています。

こうした特徴により、Z2は国内ユーザーにとって理想的な性能を持つバイクとして広く受け入れられ、多くのファンを獲得しました。

| 項目 | カワサキZ1 | カワサキZ2 |

|---|---|---|

| エンジン形式 | 空冷4ストDOHC直列4気筒 | 空冷4ストDOHC直列4気筒 |

| 排気量 | 903cc | 746cc |

| 最大出力 | 82PS / 8,500rpm | 69PS / 9,000rpm |

| 最大トルク | 7.5kg-m / 7,000rpm | 5.9kg-m / 7,500rpm |

| キャブレター | ミクニVM28 | ミクニVM28(日本仕様にセッティング) |

| 潤滑方式 | ウェットサンプ方式 | ウェットサンプ方式 |

| フィーリングの特徴 | 高速域での伸びやかさ、パワフルな加速が魅力 | 低中速域での扱いやすさ、スムーズなトルク特性 |

| セッティング思想 | 高回転重視、海外市場の高速巡航に対応 | 実用性重視、日本の道路環境に最適化 |

| 対象ユーザー層 | スポーツ志向・ロングツーリング志向のライダー | 街乗り・ツーリング志向の国内ライダー |

人気と需要の比較

Z1はどれだけ人気があるのか?

Z1は当時から現在に至るまで絶大な人気を誇り、特に海外市場での評価が高いです。

その卓越した性能と革新的なデザインにより、欧米を中心とした多くのライダーにとって憧れの存在となりました。

北米やヨーロッパでは「スーパーバイクの原点」として語られることも多く、ヒストリックバイクとして各種イベントやショーでも常に注目を集めています。

また、製造から半世紀近く経過した現在でもZ1の人気は衰えることがなく、オリジナルコンディションを保つ車両や当時の純正パーツは極めて貴重な存在としてプレミアム価格で取引されています。

コレクターズアイテムとしての価値も年々上昇しており、ビンテージ市場においてはその名声と希少性が相まって、今後ますます評価が高まることが予想されます。

Z2はどれだけ高い評価を受けているのか?

Z2は日本国内限定というレア性とその完成度から、マニア層の間で極めて高い評価を得ています。

Z1の流れを汲みながらも、日本の交通事情や市場ニーズに適応したZ2は、希少性だけでなく、完成度の高さや操作性の良さ、そして当時のカワサキ技術陣による入念なチューニングにも評価が集まっています。

また、限定的な生産台数に加えて長年の時を経た現在では、Z2の純正パーツは極めて入手困難となっており、修復や維持に多くのコストと手間がかかることが、かえってコレクターや熱心なファンにとって魅力の一つともなっています。

そのため、Z2は単なる旧車としてではなく、カワサキの誇る技術遺産として崇められ、イベントや専門誌などでも特集されることが多く、伝説的存在としてその価値を高め続けています。

市場におけるZ1とZ2の需要分析

Z1はグローバルに需要があり、欧米を中心に広範囲なライダー層に支持されています。

北米やヨーロッパなどでは、Z1はスーパーバイクのパイオニアとして高い評価を受け、レストアベースの車両からフルオリジナルまで、あらゆるコンディションの個体が活発に取引されています。

一方、Z2は特に日本国内でその希少性と完成度の高さから非常に高いプレミアムが付いています。

限定的な生産台数に加え、オリジナルコンディションを保ったZ2は極めて貴重であり、希少価値の高まりにより中古市場では高額取引が常態化しています。

コレクターや熱心なファンの間ではZ2の維持に対する情熱も強く、純正パーツを求めて国内外のネットワークが活発に利用されています。

Z1とZ2はいずれも市場で高い人気を誇り、それぞれ異なる理由で現在も高値が付くモデルとなっています。

| 分析項目 | カワサキZ1 | カワサキZ2 |

|---|---|---|

| 主な市場 | 北米・欧州などグローバル市場 | 日本国内限定 |

| 販売当時の人気 | 世界的に大ヒット、特にアメリカで高評価 | 国内で爆発的な支持を獲得 |

| 現在の市場価値 | 海外でもコレクターズアイテムとして高評価 | 希少性から国内外で非常に高額取引される |

| オリジナルパーツの希少性 | 一部希少、海外でも徐々に入手困難化 | 非常に希少、純正パーツは特に高価 |

| レストア・カスタム市場 | 海外で活発に展開、再現志向のレストア人気 | 国内中心にレストア志向強め、オリジナル重視傾向 |

| 中古車流通量 | グローバルで比較的多いが年々減少傾向 | 国内でも極端に少なく、高年式・高価格化 |

| プレミアムの傾向 | 状態良好なものは高騰傾向 | あらゆる条件で高プレミアが付く傾向 |

| 購買層の特徴 | 海外コレクターや旧車マニア、Zシリーズ愛好家 | 国内旧車ファン、Z2固有の価値を重視するマニア層 |

各モデルの具体的な違い

フレームとサスペンションの違い

基本設計は同一ですが、日本国内の道路事情やライダーの使用環境に合わせてZ2では複数の点でセッティングが変更されています。

具体的には、フレーム自体の剛性バランスを調整し、路面の起伏が多い市街地走行でも安定性を保てるよう工夫されています。

また、フロントおよびリアサスペンションのスプリングレートやダンパー特性がZ1よりも柔らかめに設定されており、快適な乗り心地を実現しています。

さらに、乗車姿勢の最適化やハンドリング性能向上のために、前後の重量配分や車高にも微調整が加えられ、トータルでの扱いやすさを重視したチューニングが施されている点が特徴です。

ブレーキシステムの違い

Z1もZ2も前輪ディスクブレーキが採用されていますが、Z2は一部年式により制動力のチューニングが異なるケースがあります。

Z1では初期型からシングルディスクブレーキが装備されており、その制動力は当時の技術としては優れていたものの、現代の水準から見ると若干物足りなさを感じることもあります。

一方、Z2ではブレーキパッドやディスク径の微調整が施され、よりスムーズな制動感やフィーリングの向上が図られていました。

また、年式ごとの変更点として、キャリパーの取り付け方式やブレーキレバーのストローク調整などにも差異が見られ、細かな進化が加えられているのが特徴です。

これにより、Z2は日本の交通事情により適応した制動力を発揮し、安心感のあるブレーキング性能を提供していました。

Z1とZ2のカスタムパーツの比較

カスタムベースとしても両モデルは人気ですが、Z2は純正パーツが入手困難なため、維持・改造にはコストがかかる傾向があります。

特にZ2の場合、希少性が高いため、オリジナル状態を保とうとするファンが多く、結果としてカスタムよりもレストア志向のオーナーが増えている点も特徴です。

また、純正部品の中にはすでにメーカー在庫が尽きているものも多く、代替品やリプロパーツに頼る必要がある場面も少なくありません。

加えて、カスタムパーツを使用する際も、車体との互換性やバランスを慎重に見極める必要があり、経験と知識を要する作業となります。

このように、Z2のカスタムには高度なメンテナンス技術や部品収集の手間が伴い、コストだけでなく労力や時間も多く必要となるため、情熱を持った愛好家の存在が維持の鍵を握っています。

| パーツカテゴリ | Z1の特徴 | Z2の特徴 |

|---|---|---|

| カスタムベースの傾向 | 海外での人気が高く、自由度の高いカスタムが主流 | 国内ではレストア重視で純正再現を重視する傾向が強い |

| 入手可能な社外パーツ | 豊富に流通。海外メーカーも多数対応 | 数は少なめで、一部はZ1用を流用 |

| 純正部品の供給状況 | 一部リプロパーツあり。中古市場でも比較的見つかる | 純正は極めて希少で高騰傾向。リプロも限定的 |

| カスタムの難易度 | パーツが豊富で比較的容易 | パーツ調達が難しく、熟練が求められる |

| 人気のカスタムスタイル | カフェレーサー、ドラッグスタイルなど多様なスタイルに対応 | ほぼノーマルルックまたは軽度なカスタムが主流 |

| フレーム・足回り流用性 | 他車種の流用・モディファイが豊富 | 一部流用可能だが純正形状を保持した改造が好まれる |

| カスタムにかかるコスト | パーツが多いため予算に応じた幅広い対応が可能 | 高額なパーツが多く、コストは総じて高め |

Z2とゼファーの違いに迫る

Z2とはどのようなバイクか?

Z2はZ1の国内版であり、Z1同様に直列4気筒エンジンを搭載し、当時の最高峰技術を日本市場に適合させたモデルです。

その開発背景には、日本国内における排気量規制という制約がありましたが、Z1と同等の走行性能と美しい外観を維持しつつ、排気量を746ccに抑えたエンジンを搭載することで、多くの国内ライダーの期待に応える存在となりました。

その結果、Z2はZ1の精神を忠実に継承しながらも、日本の交通環境に特化した高バランスモデルとして完成されました。

70年代を代表する名車として今なお語り継がれており、そのデザイン性や技術的完成度から、今日でもクラシックバイク愛好家の憧れの的となっています。

イベントや専門誌でも取り上げられることが多く、Z2の存在感は今なお健在であり、レストアやカスタムのベース車両としても根強い人気を誇っています。

ゼファーとの仕様と性能の違い

ゼファーはZシリーズの系譜を継ぐネオクラシックモデルとして1989年に登場し、空冷4発エンジンや丸目ヘッドライト、ティアドロップ型の燃料タンクといった往年のZシリーズを彷彿とさせるクラシカルなフォルムを特徴としています。

その一方で、前後ディスクブレーキやユニトラック式リアサスペンションなど、現代の技術や利便性を取り入れており、旧車の雰囲気を残しつつも扱いやすさを高めています。

ゼファーは、ZのDNAを色濃く受け継ぎながらも、日常使いや街乗りを意識したセッティングやメンテナンス性の良さも評価され、若年層からベテランライダーまで幅広い層に支持されました。

また、排気量別に250、400、750、1100とラインナップが豊富で、それぞれのニーズに合わせた選択肢を提供したことも人気の理由となっています。

Z2とゼファーの人気比較

Z2はクラシックバイクとしての価値が非常に高く、希少性や歴史的背景から熟練のバイク愛好家やコレクターたちに長年支持されています。

その存在自体が1970年代のバイク黄金期を象徴するものであり、クラシカルなスタイルと重厚なオーラを放つデザインは、今もなお見る者の心を引きつけます。

一方、ゼファーは現代的な利便性とスタイルの融合を実現したネオクラシックモデルとして登場し、扱いやすさや手頃な価格帯、日常使用に耐える信頼性などから若年層を中心に圧倒的な人気を誇ります。

さらに、ゼファーは自分好みにカスタムしやすい点でも若いライダーの心をつかみ、レトロな雰囲気を楽しみつつも現代の走行性能を求める層にとって理想的な選択肢となっています。

このように、Z2とゼファーは異なる時代背景とニーズを反映したモデルとして、それぞれの世代において確固たる地位を築いています。

Z1とZ2の見分け方

本物のZ1/Z2を見分けるポイント

シリアル番号やフレームナンバー、エンブレム形状が判断材料になります。

Z1とZ2のフレームナンバーは、一定の法則に基づいて刻印されており、車両の製造年やモデル識別において重要な手がかりとなります。

特に、フレーム番号とエンジン番号の一致がオリジナル性の証明にもつながるため、購入時には必ず確認すべきポイントです。

また、エンブレムの素材や取り付け位置、フォントの細かな違いも見極めのカギになります。

タンク形状やマフラーの構造については、わずかなラインの違いや溶接部の処理、エンド部の角度などを比較することで、判別に役立つ情報を得ることができます。

さらに、シートの形状やステップ位置、メーターの書体なども併せて見ることで、総合的な識別が可能になります。

エンブレムと識別番号について

Z1/Z2には固有の識別番号が刻印されており、フレームナンバーやエンジンナンバーの確認は非常に重要です。

これらの識別番号は車両個体ごとの製造履歴を示す情報を含んでおり、正規の出荷ルートで販売されたオリジナル車両かどうかを判断する材料となります。

特にフレームナンバーは、モデルのバージョンや年式を特定する手がかりとして有効であり、同一モデルでも年次改良によって異なる番号規則が採用されていることがあります。

エンジンナンバーとの一致を確認することで、エンジン載せ替えが行われていないかをチェックすることができ、オリジナリティを重視するコレクターにとっては極めて重要なポイントです。

また、これらの情報は国内外のオーナーズクラブや販売店のデータベースと照合することで、正確な車両履歴を知る手がかりにもなります。

購入時の注意点とチェックリスト

再塗装や社外パーツが多い個体もあるため、オリジナル性を重視する場合は細部の確認が必要です。

特に再塗装は、元の塗装パターンやラインの再現性が甘いこともあり、純正カラーの再現度を見極めるためには、当時のカタログや資料と照らし合わせるのが有効です。

また、社外パーツに関しても、ウインカー、ミラー、メーター周り、サスペンション、マフラーなど多岐にわたり変更されているケースがあるため、各部品の刻印や仕様を細かくチェックすることが求められます。

車体全体の雰囲気だけで判断するのではなく、ボルト1本に至るまでのディテールに注意を払う姿勢が大切です。

信頼できる販売店からの購入が推奨されますが、それに加えて過去の整備履歴や修復歴が明記された車両を選ぶことで、後悔のない購入につながります。

カワサキのバイク文化と影響

Z1/Z2がもたらした影響とは?

Z1は世界に「ジャパニーズスーパーバイク」の存在を強く印象づけ、日本製オートバイが世界市場で通用する高性能マシンであることを証明しました。

その斬新なスタイリングと903ccの高出力エンジンは、当時の欧米ライダーに衝撃を与え、性能と信頼性を兼ね備えた国産スーパーバイクとして世界中で高い評価を得ました。

一方でZ2は、日本の厳しい排気量規制の中で生まれた名車として、Z1の血統を色濃く受け継ぎつつ、日本国内でのライディングに最適化されたモデルです。

その洗練された走行性能や高い完成度は、国内ライダーたちにとって大きな魅力であり、まさに憧れの存在でした。

Z1が海外の舞台で華々しく活躍する存在だったのに対し、Z2は日本のバイク文化の中で確かな地位を築いた、もう一つの伝説といえるでしょう。

バイク業界への重要な貢献

Zシリーズの成功が後続のゼファーやZRX、Z900などの開発にもつながり、現在のカワサキブランドを築く礎となりました。

この系譜は単なるモデルの継承にとどまらず、Z1/Z2で確立された“走りの哲学”や“デザイン美学”が現代のマシンにも受け継がれている点にあります。

ゼファーはZの精神を現代風にアレンジしたネオクラシックとして1989年に登場し、多くのファンを魅了しました。

さらにZRXシリーズではZ1譲りの力強い加速感と現代的な装備の融合を実現し、ツーリングやスポーツ走行の両面で高評価を得ています。

Z900に至っては、最新の電子制御技術を採用しながらもZシリーズのDNAを色濃く残したデザインとパフォーマンスで、令和の時代にふさわしい進化を遂げました。

このように、Zシリーズが築き上げた伝統と革新の融合が、今もなおカワサキブランドの中核を担っているのです。

カワサキのファンコミュニティ

Z1/Z2は多くのオーナーズクラブやイベントの中心的存在で、今なおファンに愛され続けています。

全国各地ではZシリーズ専門のミーティングが定期的に開催されており、旧車ファンや現役オーナーが自慢の愛車を持ち寄って交流を深めています。

これらのイベントでは、車両の状態やカスタムポイントについて語り合うだけでなく、純正パーツの情報交換や技術的なアドバイスが交わされる場としても機能しており、まさにZ1/Z2を軸としたバイク文化が息づいています。

また、SNSや動画配信を通じてその魅力を発信するユーザーも多く、若い世代への伝承の役割も果たしています。

こうしたファンコミュニティの熱量が、Z1/Z2の価値と存在感を今もなお高め続けているのです。

まとめと結論

カワサキZ1とZ2の総括

Z1は海外仕様の高性能マシンとして、当時の欧米市場におけるスーパーバイクの期待に応える圧倒的なパワーとスピード性能を提供し、そのスタイルと性能で数々のファンを魅了してきました。

一方、Z2は日本向けにチューニングされた高完成度モデルとして、国内規制に対応しつつもZ1のスピリットを継承し、日本のライディング環境に最適化されたバランスの良い一台として完成されています。

その緻密な調整と乗り味は、Z1とはまた異なる満足感を提供してくれるものであり、Z2を選ぶこと自体が一つの“美学”ともいえるでしょう。

どちらのモデルも、それぞれの市場で伝説を築き上げ、今なお語り継がれる名車として、カワサキの歴史とブランド価値を支えていることに間違いはありません。

今後の可能性と新たなモデルの展望

Zシリーズの人気は根強く、今後もリバイバルモデルの投入やレストア市場の拡大が大いに期待されます。

特に、Z1やZ2をベースとしたコンセプトモデルや限定生産車が近年注目を集めており、各メーカーやショップからの再現プロジェクトにも関心が高まっています。

こうした動きは、クラシックバイク愛好家のみならず若い世代のライダーにも波及し、旧車に対する新たな価値観とトレンドを形成しています。

また、リプロパーツの流通やレストア技術の進化により、かつては維持が困難だったZシリーズ車両の復活も現実的な選択肢となりつつあります。

カワサキ自身もZブランドの復権に積極的で、Z900RSのような現代テクノロジーを融合したネオクラシックモデルの登場によって、Zの血統が今なお進化し続けていることを印象付けています。

読者へのメッセージとアクション促進

Z1やZ2に少しでも興味があるなら、まずはイベントや専門店に足を運んでみてください。

全国各地で開催されている旧車ミーティングやカワサキ関連の展示会などでは、実際にオーナーたちが所有するZ1やZ2を目にするチャンスがあります。

そこでは、同じ趣味を持つ人々と情報交換ができるだけでなく、メンテナンスやパーツに関する生の声を聞くこともでき、知識を深める絶好の機会になります。

また、専門店ではレストア済みの車両やパーツ展示なども行われており、現代の目線で再評価されたZシリーズの魅力をじかに体感することが可能です。

実車を見ることで、写真やスペックでは伝わらない造形の美しさや音、雰囲気など、五感を通じてZ1やZ2の真の魅力を感じることができるはずです。